Жак Лакан Семинар IV Объектные отношения

Жак-Ален Миллер Комментарии

текст по-русски: перевод Мощенко С. редакция и коррекция Кольцова И., Золотарёв В.

Артель Буквы Фрейда и Лакана

Жак Лакан Семинар IV Объектные Отношения Жак-Ален Миллер Комментарии

перевод Мощенко С., редакция и коррекция Кольцова И., Золотарёв В.

Оглавление

Предисловие само(на)званного переводчика

В понедельник 2 октября 2017 года начинался новый учебный год в Университете Париж VIII. В полдень почти весь поток студентов департамента психоанализа (порядка 90 человек на тот момент) собрался чтобы послушать Клотильду Легиль. Её курс того года был посвящён любви, и на первой же лекции она нарисовала схему вуали из Семинара IV, сопроводив её удивительными по своей ясности комментариями. Оказалось, что с помощью трёх точек и одной черты Лакан сформулировал суть объекта и любовных отношений. И оказалось, что существуют такие прекрасные женщины и блестящие лекторы, которые могут лакановскую схему запросто объяснить, и ещё есть целый посвящённый этому Семинар, который, к сожалению, совсем никак не переведён на русский. Так начались мои отношения с этим текстом. Я купил объёмистую книгу и поставил её красиво на полку. В июне 2018 года я взялся за перевод.

Работа над текстом, который вы (не) держите в руках, заняла 5 лет. Сначала я дважды перевёл Семинар от начала и до конца, ежедневно и подолгу встречаясь с французским языком Лакана, что называется не на жизнь, а на смерть. И как раз этим интенсивным отношениям отводилась большая часть моих речей в кабинете аналитика. Я считаю, что это самый насыщенный клиническими комментариями Семинар Лакана, и, конечно, многие его смыслы пересекли мой собственный анализ. Когда был готов второй черновик перевода, к работе над текстом подключилась Ирина Кольцова, взяв на себя тяжёлое и порой мучительное бремя этих забористых отношений в части редакции и коррекции русского текста. Но главный и решающий вклад сделал Александр Черноглазов - он откликнулся на просьбу просмотреть текст очень сырого на тот момент перевода и внёс большое количество правок. Далее с Семинаром в режиме чтения-обсуждения в течение целого года работала вся Артель буквы Фрейда и Лакана. Один из участников Артели, Вадим Золотарёв, в свою очередь взял на себя огромный труд и дважды скрупулёзно вычитал весь текст, и думает о том, чтобы дополнить его целым корпусом развёрнутых примечаний.

Ранние черновики моего перевода сразу же загуляли по сети и уже переродились в версиях других переводчиков, появление которых можно только поприветствовать, ведь каждый последующий подход должен быть лучше, поскольку может опираться на фундамент уже проделанной и наиболее трудоёмкой части работы.

К сожалению, пока не удалось найти возможность договориться об издании книги на бумаге. Я много раз пытался завести разговор о перспективах публикации, но в ответ, как правило, получал молчание, которое иногда возвращалось из-за спины эхом высказанных в мой адрес званий дилетанта, выскочки и самозванца (на самом деле званий довольно точных и почётных для меня). Исходя из того, что данный сделанный текст перевода не рассматривается обладателями морального права и прочим компетентным сообществом в качестве достойного для официальной публикации, я не могу указать первого во всех смыслах и любимого всеми нами за многолетний самоотверженный труд переводчика в качестве редактора, но и не смог не упомянуть в этом предисловии его участия и выражаю большую искреннюю благодарность от всех причастных, поскольку его вклад в итоговый результат был действительно решающим.

Что касается лекций ЖАМа, очень помогающих иметь отношения с таким объектом, как текст Лакана, то в личной переписке я получил от автора нечто, вполне напоминающее согласие на перевод и публикацию, но это не точно, поскольку ответ был кратким и скорее открытым для интерпретации, нежели разрешающим вопрос по делу.

Учитывая всё вышеизложенное, прошу не считать весь следующий текст ни полноценным переводом Семинара Лакана, ни авторизированным переводом лекций ЖАМа, но принять этот материал в качестве любительских и само(на)званных смысловых набросков, вольно интерпретирующих французский оригинал. И тем не менее прошу выйти со мной на связь в случае обнаружения ошибок и опечаток любого рода.

И пусть для начала у нас будет такой русский текст.

5 сентября 2023

Часть I Теория нехватки объекта

глава 1 Введение

Схема Z

Объект потерянный и обретённый

Перлы

Объект, тревога, дыра

Фетиш и фобический объект

В этом году мы обсудим тему, которая в результате развития психоанализа или того, что мы так называем, сможет занять в более или менее отчётливой форме центральное положение как в теории, так и в практике.

Это тема объектных отношений (la relation d'objet).

Почему я не выбрал её, когда мы начинали эти семинары, хотя она уже тогда была актуальной, важной, решающей? Именно по той причине, которая повлияла на вторую часть моего названия - и фрейдовские структуры.

К теме объектных отношений действительно можно подойти только после некоторого возврата к этому вопросу. Прежде нам нужно было прояснить для себя, что образует те структуры, в которых Фрейд показал движение и действие анализа. Особенно важным было рассмотреть сложную структуру отношений между двумя субъектами, присутствующими в анализе, а именно структуру отношений между анализируемым и аналитиком. Этому были посвящены три года наших комментариев и толкований текстов Фрейда, содержание которых я вам кратко напомню.

В первый год мы занимались элементами самой техники лечения, то есть понятиями переноса и сопротивления. Второй год касался основы фрейдовского опыта и открытия, а именно понятия бессознательного. Надеюсь, я достаточно хорошо показал вам, что как раз понятие бессознательного и привело Фрейда к необходимости ввести буквально парадоксальные в диалектическом плане принципы, которые были представлены в По ту сторону принципа удовольствия. Наконец, на третий год я предоставил показательный пример того, насколько необходимо выделить сущностный элемент символического, называемый означающим, чтобы хоть что-то понять, говоря аналитически, в параноидальном, по сути дела, поле психозов.

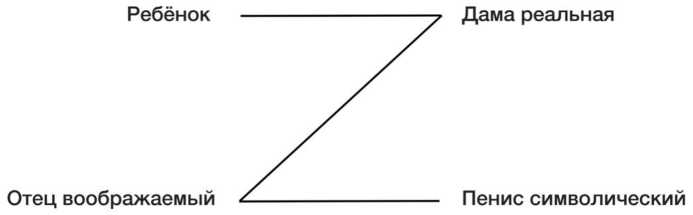

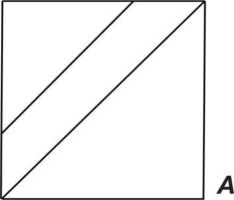

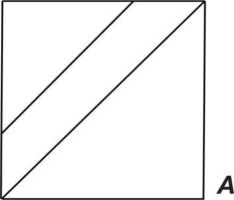

За этот период толкования мы оснастились рядом терминов и схем. Пространственное исполнение (spatialité) последних не полагается на интуитивное понимание термина схема, но предполагает другой, совершенно обоснованный топологический смысл - дело касается не локализации позиций, а их взаимосвязи, того, например, вклинивается ли тот или иной элемент между двумя другими или выстраивается с ними в последовательность. Нашей кульминационной разработкой стала одна схема, которую мы можем назвать, действительно, Схемой с большой буквы. Вот она:

СХЕМА

Прежде всего, эта схема описывает связь между субъектом и Другим. В том виде, в котором она устанавливается в начале анализа, это связь виртуальной речи (parole virtuel), посредством которой субъект получает от Другого своё собственное послание в форме бессознательной речи. Послание это для него заперто; непризнанное им, оно искажено, прервано, сковано вмешательством воображаемых отношений между а и a', между собственным Я (moi) и другим (autre), его типичным объектом. Воображаемые отношения, которые, по сути своей, являются отношениями отчуждения, прерывают, замедляют, тормозят, зачастую переворачивают и глубоко искажают речевую связь между субъектом и Другим, большим Другим, который, будучи другим субъектом, является субъектом принципиально способным на обман.

Неслучайно мы ввели эту схему именно в тот момент, когда всё большее число аналитиков формулирует аналитический опыт, отдавая предпочтение теории объектных отношений, оставляя её, однако, без дополнительных комментариев, когда на объектные отношения переориентирована диалектика принципа удовольствия и принципа реальности, когда прогресс анализа связывается с отлаживанием взаимосвязи субъекта и объекта, которую рассматривают как дуальную и которая, если послушать их, чрезвычайно проста. Именно эти отношения субъекта с объектом, которые всё более претендуют на центральное положение в аналитической теории, мы и собираемся рассмотреть критически.

Принимая во внимание, что объектные отношения как дуальные получили место на нашей схеме в виде линии а ^ а' можем ли мы, исходя только из этого, смоделировать надлежащим образом весь комплекс феноменов, предлагаемых нашему вниманию в аналитическом опыте? Позволяет ли один только этот инструмент объяснить все факты? Можно ли пренебречь или даже отбросить ту более сложную схему, которую мы такому подходу противопоставляем?

Для подтверждения того, что объектные отношения стали - по крайней мере так это выглядит - главным теоретическим элементом аналитического объяснения, я приведу пример одной недавно опубликованной коллективной работы, по отношению к которой термин коллективный оказывается особенно уместен. Я не имею в виду, что вам стоит в неё вникать. Эта работа целиком посвящена разбору объектных отношений - она не всегда удовлетворительна в смысле изложения, но её монотонность и однообразие поражают. В статье, озаглавленной Эволюция психоанализа, именно объектные отношения оказываются на первом плане, а в качестве последнего слова этой эволюции вы найдёте в статье Психоаналитическая клиника презентацию, целиком ориентированную на объектные отношения клиники. Возможно, я поделюсь с вами попозже мыслью о том, куда может завести такая презентация.

Картина совершенно поразительная. Мы видим практикующих аналитиков, которые пытаются упорядочить размышления и понимание собственного опыта вокруг объектных отношений; не похоже, что это их полностью и окончательно удовлетворяет, но при этом именно объектные отношения ориентируют их практику и пронизывают её очень глубоко. Нельзя полагать, что осмысление ими своего опыта в данном регистре не оказывает влияния на сами способы их вмешательства, на направление, придаваемое анализу, и заодно на его результаты. Этого невозможно не заметить, просто почитав их. Аналитическая теория и практика, как мы всегда это твердим, друг от друга неотделимы, и как только мы наделили опыт определённым смыслом, мы

неизбежно будем руководствоваться в практике ровно этим смыслом. Безусловно, практические результаты могут быть только промежуточными.

Чтобы подойти к теме объектных отношений, а вернее, к вопросу о том, по какому праву и насколько обоснованно им было отведено центральное место в аналитической теории, я напомню вам хотя бы вкратце, чем это понятие обязано или не обязано самому Фрейду. Я сделаю это прежде всего потому, что отталкиваться от фрейдовского комментария стало для нас своего рода руководством и почти техническим предписанием, которое мы для себя здесь установили.

К тому же в этом году я уловил возникший у вас вопрос, если не беспокойство, по поводу того, не собираюсь ли я отойти от фрейдовских текстов. Нет сомнений, что очень трудно начинать разговор об объектных отношениях непосредственно с текстов Фрейда, потому что их там нет. Я говорю, конечно же, о теме, которая весьма отчётливо проявляет себя как отступление (déviation) от аналитической теории. Поэтому мне приходится начинать с недавних текстов и сразу же с критики их позиций. Зато в конечном итоге мы должны будем вернуться на фрейдовские позиции, сомнений в этом быть не может, и тем не менее с самого начала мы не можем не привести хотя бы очень кратко то, что в строго фрейдовских фундаментальных положениях вращается вокруг самого понятия объекта.

Мы не можем сделать это сразу в развёрнутом виде. Но в конце мы вернёмся именно к этому, чтобы чётко это сформулировать.

Поэтому я хочу лишь кратко напомнить вам то, о чём говорить было бы немыслимо, если бы мы не посвятили три года совместной работы анализу текстов, если бы вы уже не встречали вместе со мной тему объекта в различных её формах.

1

Конечно, у Фрейда говорится об объекте. Заключительный раздел Трёх очерков по теории сексуальности называется Обнаружение (trouvaille) объекта, Die Objektfindung. Объект подразумевается всякий раз, когда вступает в игру понятие реальности. Мы говорим о нём ещё в одном случае каждый раз, когда имеем в виду амбивалентность определённых основополагающих отношений, а конкретно тот факт, что субъект становится объектом для другого, и существует определённый тип отношений, в которых взаимосвязь (réciprocité) посредством объекта является очевидной и даже образующей.

Я хотел бы более основательно остановиться на трёх модальностях, в которых предстают перед нами понятия, непосредственно относящиеся к объекту. Если вы заглянете в упомянутый раздел Трёх очерков по теории сексуальности, вы увидите кое-что уже сформулированное раньше, во время написания Entwurf, текста, который, как я вам говорил, был опубликован только в результате своего рода исторического недоразумения, поскольку Фрейд не только не хотел его публикации, но можно сказать, что она случилась против его воли. Тем не менее, когда мы обращаемся к этому первому наброску его психологии, мы обнаруживаем ту же самую формулу объекта. Фрейд настаивает на том, что в своих поисках объекта человек всегда стремится обрести объект, некогда потерянный, объект, который необходимо заново найти.

Речь никак не об объекте современной теории, которая рассматривает его как объект, полностью удовлетворяющий, объект типичный, объект par exellence, объект гармоничный, объект, который укореняет человека в той достоверной реальности, где утверждается его зрелость, - пресловутый генитальный объект.

Совершенно поразительно, что в тот момент, когда Фрейд создаёт теорию инстинктивного развития в том виде, в котором она возникает из первого аналитического опыта, он указывает нам на то, что объект обнаруживается на пути поиска утраченного объекта. Этот объект соответствует определённой продвинутой стадии созревания инстинктов, это вновь найденный объект, объект первого отлучения, именно тот объект, который в самом начале был связан с первыми удовлетворениями ребёнка.

Ясно, что условие несоответствия устанавливается одним лишь фактом этого повторения. Ностальгия, которая связывает субъекта с утраченным объектом, пронизывает все усилия поисков. Она помечает новую находку знаком невозможности повторения, поскольку это точно не тот же самый объект, он не может быть тем самым. Первичность этой диалектики задаёт в центре отношений субъект-объект фундаментальную напряжённость, в силу которой искомое не является искомым в том же самом качестве, как то, что будет найдено. Именно через поиск прошлого и прошедшего удовлетворения разыскивается новый объект, при этом обнаруживается и обретается он совсем не там, где разыскивается. Фундаментальная дистанция, вводимая элементом, конфликтным по самой своей сути, в любой поиск объекта, задана изначально. Это первая форма, в которой появляется у Фрейда понятие объектных отношений.

Чтобы придать полную ясность тому, на чём я сейчас акцентирую внимание, нам стоило бы обратиться к проработанным философским терминам. Я намеренно пока не делаю этого, чтобы приберечь их для нашего последующего возвращения к теме. Но те из вас, для кого эти термины уже обрели смысл в рамках какого-либо философского знания, уже могут оценить всю дистанцию, которая отделяет фрейдовские отношения субъекта с объектом от предшествующих концепций, опирающихся на понятие объекта подходящего, объекта ожидаемого, объекта, сообразного созреванию субъекта. В платоновской перспективе познание объекта основано на распознании (reconnaissance) и припоминании (réminiscence) заранее сформированного образца. С учётом той дистанции, которая разделяет опыт современный и опыт античный, Кьеркегор отмежевал эту перспективу от понятия повторения, повторения всегда искомого, но никогда не удовлетворительного. По своей природе повторение противоположно припоминанию. Его как таковое никогда невозможно насытить. Именно в этом измерении располагается фрейдовское понятие повторного обнаружения утраченного объекта.

Мы ещё обратимся к тексту, в котором хорошо заметно, что Фрейд изначально помещает понятие объекта в рамки глубоко нарушенной связи субъекта с его миром. И как иначе это могло бы быть, если уже в то время речь шла об оппозиции между принципом реальности и принципом удовольствия?

Принцип удовольствия и принцип реальности друг от друга неотделимы. Я бы сказал больше: один включает и предполагает другой в диалектической взаимосвязи.

Принцип реальности появляется лишь постольку, поскольку нечто настаивает на своём удовлетворении в принципе удовольствия, в этом смысле он лишь расширение

последнего, и наоборот, в своей динамике и основной направленности он подразумевает фундаментальное затруднение для принципа удовольствия. Тем не менее между ними двумя, в этом и состоит суть предложения фрейдовской теории, есть зияние ( béance ) - не было бы возможности их различения, если бы один был просто продолжением другого. На самом деле принцип удовольствия тяготеет к реализации в образованиях глубоко ирреальных, тогда как в принципе реальности существует иная и автономная организация или структуризация, которая имеет в виду, что то, чем она овладевает, может быть принципиально отличным от желаемого. Сама по себе эта взаимосвязь вводит в диалектику субъекта и объекта другой термин, который не может быть здесь устранён.

Так же как субъект, в чём мы только что убедились, в своих первичных (primordiales) требованиях всегда обречён на возврат, причём возврат невозможный, таким же образом и реальность, как это показывает сочленение друг с другом принципа удовольствия и принципа реальности, находится в радикальной оппозиции с тем, что разыскивается в силу психической тенденции. Другими словами, удовлетворение принципа удовольствия, которое неявно, подспудно присутствует в любом учении о сотворении мира, всегда более-менее стремится к тому, чтобы реализовать себя в более-менее галлюцинаторной форме. Подспудная организация в Я (moi), скрытая механика психического процесса субъекта как такового, всегда располагает фундаментальной возможностью произвести удовлетворение ирреальным, галлюцинаторным образом. Вот тот другой пункт, который Фрейд мощно акцентирует уже в Traumdeutung, то есть начиная с первой полной и точно выраженной формулировки оппозиции принципа реальности и принципа удовольствия.

Как таковые эти два положения фрейдовской теории не сочетаются одно с другим. Факт того, что они представлены у Фрейда по отдельности, указывает на то, что не в отношениях субъекта с объектом рассматривается вопрос развития. Если каждое из этих двух положений находит своё место в разных пунктах фрейдовской диалектики, то происходит это по той простой причине, что ни в каком случае отношения субъект-объект не занимают в ней центрального места.

Если и кажется, что эти отношения поддерживаются прямо и без зазора, то лишь потому, что речь идёт об отношениях, называемых с некоторых пор догенитальными, отношениях видящий-видимый, атакующий-атакуемый, пассивный-активный. Субъект всегда проживает эти отношения способом, который более или менее очевидно предполагает его идентификацию с партнёром. Эти отношения проживаются в обоюдности (réciprocité) - это в данном случае подходящий термин - в обратимости позиций субъекта и его партнёра.

На этом уровне, по сути дела, и вводятся такие отношения между субъектом и объектом, которые являются не только прямыми и беззазорными, но в которых один к другому буквально приравнивается. И именно такие отношения послужили поводом к тому, чтобы вывести на передний план объектные отношения как таковые. Эти отношения взаимообратимости (réciprocité) между субъектом и объектом, которые можно обозначить как зеркальные отношения, уже сами по себе поднимают большое количество вопросов, в попытке разрешения которых я и ввёл в аналитическую теорию понятие стадии зеркала.

Что такое стадия зеркала? Это определённый момент, в который ребёнок узнаёт свой собственный образ. Но стадия зеркала далека от простого описания отдельного

феномена в развитии ребёнка. Она проясняет конфликтный характер дуальных отношений. Всё, что ребёнок постигает в зачарованности своим собственным образом, представляет собой именно разрыв (distance), обусловленный внутренними напряжениями, возникающими во взаимосвязи и идентификации с этим образом. Однако для меня именно это послужило поводом для обращения к теме и стало центральным пунктом, занимающим первый план отношений субъект-объект, получивших феноменальную популярность, о которой можно судить по тому, что до сего дня было представлено в терминах не только разрозненных, но и весьма противоречивых, устанавливающих глубоко диалектическую связь между различными понятиями.

Одним из первых, сделавших этот новый акцент, но не так рано, как мы полагаем, был Карл Абрахам.

До некоторых пор развитие субъекта неизменно рассматривалось через призму реконструкции, ретроактивно, исходя из центрального опыта конфликтной напряжённости между сознательным и бессознательным. Конфликтная напряжённость возникает вследствие того фундаментального факта, что всё искомое в силу психической тенденции является неопознанным, а если сознание нечто и распознаёт, то изначально ошибочным образом. Субъект распознаёт себя не на пути сознания, есть нечто другое и потустороннее (au-delà). Это потустороннее, будучи фундаментально нераспознанным, оставаясь за пределами сознания субъекта, тотчас поднимает вопрос относительно своей структуры, своего происхождения и своего смысла.

Однако эта перспектива была заброшена по инициативе ряда представителей солидных психоаналитических течений. Всё было переориентировано на функцию объекта, а точнее, на его окончательную кондицию. Если мы в осмыслении конечного пункта идём от обратного поскольку он, вообще-то, никогда не появляется как видимый в силу того, что идеальный объект буквально является немыслимым, то в новой перспективе этот идеальный объект, напротив, полагается целевым ориентиром, окончательным достижением, что обосновано целой чередой опытов, элементов и частичных определений понятия объект. Эта перспектива постепенно закрепилась с момента, когда Абрахам сформулировал её в 1924 году в своей теории развития либидо. Его концепция для многих стала основой самого аналитического порядка и всего того, что в нём происходит, она задала систему координат, внутри которой располагается весь аналитический опыт, где определён конечный пункт - этот пресловутый идеальный, окончательный, совершенный, правильный (adéquate) объект, представленный как знаменующий собой достигнутую цель, то есть нормализацию субъекта.

При этом одно только понятие нормализации вводит целый сонм категорий, весьма отдалённых от исходных предпосылок анализа.

2

По собственному признанию тех, кто следует этому пути, продвижение анализа в первую очередь должно учитывать отношения субъекта с его окружением.

Акцент внимания на внешнюю среду производит редукцию всего аналитического опыта. Это возврат на чисто объективирующую позицию, которая выводит на первый

план существование некоего индивида, более-менее соответствующего окружающей его среде, более-менее к ней приспособленного. Полагаю, что для иллюстрации этого я не смогу сделать что-то лучшее, чем сослаться на формулировки, которые вы найдёте на страницах 761 - 773 коллективной работы, о которой мы говорили.

После того, как для нас было подчёркнуто, что именно об отношениях субъекта и его окружения идёт речь в ходе анализа, мы, между прочим, узнаём, что это особенно важно в случае маленького Ганса, где родители, говорят нам, выглядят безлико. Нам не обязательно разделять эту точку зрения. Важно то, что последует в тексте далее -это происходило до войны 1914 года, когда западное общество, уверенное в себе, не задавалось вопросами бренности существования; и напротив, с 1926 года акцент смещается именно на тревогу и взаимодействие организма с окружающей средой; после того как было подорвано основание общественного уклада, меняющийся мир ежедневно вызывал тревогу, индивиды распознали свои различия. В то время, когда физика исследует релятивизм, неопределённость, вероятность, похоже, что объективное мышление избавляется от своей уверенности в себе самом.

Мне кажется, что эта ссылка на современную физику как основу нового рационализма нуждается в комментарии. Важно, что психоанализу в причудливой, непрямой манере отводится роль того, что может стать неким средством исцеления общества. Вот что выводится на первый план, вот что представлено в качестве характерной черты движущего элемента его прогресса. Неважно, насколько это обосновано, поскольку, откровенно говоря, это такие вещи, которые по своей значимости представляются нам наименее весомыми - что здесь поучительно, так это та запредельная непринуждённость, с которой эти вещи приняты.

Этот пример не единственный, поскольку главное свойство этой работы заключается в том, что она коллективная и внутренне согласованная, она производит впечатление скорее однородной, нежели, в прямом смысле этого слова, связной.

В первой статье, которую я только что упоминал, в конце концов, отчётливо сформулирована главная концепция, необходимая для современного понимания структуры личности, она дана под определённым углом зрения, как сказано, наиболее практичным и наиболее прозаичным, который принимает во внимание социальные отношения больного - это последнее выражение подчёркнуто автором.

Я перехожу к другим моментам, изложенным в исповедальной форме -известно, что впечатление от подвижности, неуловимости, неестественности такой концепции анализа может создавать дискомфорт, но это не касается самого предмета дисциплины, ведь никто и не подумает оспорить, что она является деятельностью, меняющейся во времени. На самом деле такое слегка туманное объяснение характерно для различных подходов, появившихся в этой линии. Что не означает, что оно должно полностью нас удовлетворить, поскольку я не знаю такой дисциплины, предмет которой не был бы подвержен изменениям во времени.

В теме отношений субъекта с миром мы видим акцент на постоянно проводимой параллели между состоянием более или менее продвинутого созревания инстинктивной деятельности и структуры собственного Я (Moi) данного субъекта. В целом, с определённого момента структура собственного Я рассматривается как подкладка и, в конечном счёте, как показатель степени зрелости инстинктивной деятельности на её различных этапах.

Некоторым из вас сами по себе эти термины могут показаться не такими уж сомнительными. Неважно, вопрос не в этом, мы ещё посмотрим, можно ли в каком-то смысле иметь их в виду. Но их следствием стало размещение в центре анализа того, что представляет собой типологию, в рамках которой есть догенитальные и генитальные индивиды.

Написано об этом так - догенитальными являются индивиды, обладающие слабым Я (Moi), цельность их Я находится в тесной зависимости от объектных отношений со значимым объектом. Здесь мы можем начинать задавать вопросы. Возможно, позже, читая этот же самый текст, мы увидим, куда может завести понятие значимого объекта, так и не получившее своего объяснения. С точки зрения техники это подразумевает, что догенитальные отношения учитываются, приобретают значение в аналитических отношениях. Утрата этих отношений или их объекта, что синонимично, поскольку объект здесь существует только в функции его отношений с субъектом, приводит к серьезным нарушениям деятельности Я, таким как явления деперсонализации, психотические расстройства. Мы находим здесь пункт, в котором произошла проверка, подтвердившая глубинную хрупкость отношений догенитального Я (moi) и его объекта. Субъект старается поддерживать свои объектные отношения любой ценой, идёт на любого рода ухищрения для достижения этой цели, меняет объект, осуществляя смещение или символизацию, в ходе которой на произвольно выбранный символический объект переносится аффективный заряд первоначального объекта, что позволяет сохранить объектные отношения. Для такого объекта совершенно справедлив термин «вспомогательного Я».

Генитальные индивиды, напротив, обладают собственным Я, которое не полагает свою силу и осуществление своих функций зависящими от владения значимым объектом. В то время как для первых потеря значимого человека, грубо говоря, оказывает воздействие на их индивидуальность, для вторых эта потеря, насколько бы болезненной она ни была, не нарушает целостности их личности. Они не зависят от объектных отношений. Это не означает, что они могут легко обойтись без любых объектных отношений, что, впрочем, практически неосуществимо, настолько объектные отношения многочисленны и разнообразны, это означает лишь то, что потеря контакта со значимым объектом не отражается на их цельности. Это то, что в отношениях Я с объектом радикально отличает их от предыдущих.

Далее в тексте - [...] по-видимому, в любом неврозе нормальное развитие остановилось ввиду невозможности, в которой оказывается субъект в попытке разрешить важнейший из детских структурообразующих конфликтов, идеальный исход которого приводит к той счастливой адаптации к миру, которую мы называем генитальными объектными отношениями и которая создаёт у любого наблюдателя ощущение гармоничной личности, а в анализе непосредственно приводит к особого рода кристальной чистоте мышления, которая является, я повторяю, скорее пределом, чем реальностью [...].

Кристальная чистота. Мы видим, как далеко представление о совершенстве объектных (objectale) отношений заносит этого автора.

Тогда как влечения в их догенитальной форме демонстрируют характер потребности в бесконтрольном, безграничном, безусловном обладании,

включающем агрессивный аспект, в их генитальной форме они по-настоящему нежные, любящие, и даже если субъект не выглядит таким бескорыстным, то есть лично не заинтересованным, и даже если его объекты являются сугубо нарциссическими, как в предыдущем случае, он всё-таки способен понимать и учитывать ситуацию другого. Кроме того, интимная структура его объектных (objectales) отношений показывает, что участие объекта в его собственном удовольствии непременно необходимо для счастья субъекта. Привычки, желания, потребности объекта учитываются в высшей мере.

Этого достаточно, чтобы поставить весьма серьёзный вопрос, который мы действительно не можем обойти стороной: что означает нормальный исход детства, юности и зрелости?

Есть одно принципиальное различение, которое нужно иметь в виду. На него нам указывает как понятие объективности, так и элементарный опыт. Мы никак не можем путать установление реальности, со всеми проблемами адаптации, которые возникают из-за того, что она оказывает сопротивление, отказывает, является сложной, и понятие, более или менее подразумеваемое этими текстами в различных определениях объективности и полноты объекта. Эта путаница сказывается таким образом, что объективность предстает в этих текстах как характерная для отношений с другим в их развитой форме. Тогда как наоборот, конечно же, существует дистанция между тем, что предполагается более-менее соответствующим взглядам определённой эпохи пониманием мира, и установлением отношений с другим в их аффективном, даже чувственном, регистре с учётом потребностей, благополучия, удовольствия другого. Конституция другого как такового, то есть того, кто говорит, то есть того, кто является субъектом, определённо ведёт нас гораздо дальше.

Мы вернемся к этим текстам, которые пестрят подобными перлами. Но процитировать их недостаточно даже с юмором, на который они и без нас напрашиваются. Даже если мы наделаем юмористических замечаний, коих они и сами предоставляют достаточно. Чтобы продвинуться, нужно сделать ещё кое-что.

3

Эта чрезвычайно предварительная концепция аналитического понятия инстинктивного развития является отнюдь не общепринятой.

Тексты такого автора, как Гловер, например, могли бы привести вас к совершенно другому пониманию и применению объектных отношений, которые названы и определены в них как таковые. Ознакомившись с этими текстами, вы увидите, что функция объекта, этапы которой характеризуют различные эпохи индивидуального развития, продумана совершенно иначе.

Опираясь на объект, анализ настаивает на введении функционального понятия совершенно иной природы, нежели свойство простого соответствия субъекту. Речь не идёт о простой сочетаемости (coaptation) объекта с определённым требованием субъекта. Объект здесь играет совершенно другую роль, он обретает своё место, если можно так выразиться, на почве тревоги. Объект является инструментом маскировки и отражения фундаментальной тревоги, которая на различных этапах развития субъекта характерна для его отношений с миром. Именно так на каждом этапе и должен быть охарактеризован субъект.

Я не могу в конце сегодняшней нашей встречи не придать очертаний тому, о чём говорил, с помощью иллюстрации на каком-либо примере. И мне достаточно указать на классическую, базовую, фрейдовскую концепцию фобии.

Фрейд, как и все, кто изучал фобию с ним и после него, не преминул показать, что нет никакой прямой связи между объектом и так называемым страхом, который нанёс на него свою фундаментальную метку, формируя его как таковой, как объект примитивный (primitif). Напротив, есть существенная разница между страхом, о котором идёт речь и который в определённых случаях может быть страхом примитивным, а в других случаях таковым не быть, и объектом, который в самой своей сути образуется для того, чтобы этот страх удерживать на расстоянии. Объект заключает субъекта в определённый круг, в бастион, внутри которого он укрывается от своих страхов. Объект сущностно связан с сигналом тревоги. Объект - это прежде всего форпост на пути возникшего страха. Страх сообщает объекту его роль в конкретный момент определённого кризиса субъекта, который при этом не является ни типичным кризисом, ни кризисом развития.

Является ли такое современное, если можно так сказать, понимание фобии справедливым и обоснованным? Нам предстоит подвергнуть сомнению и это, показав, что такой подход лежит у истоков понятия объект в том виде, в котором предстаёт он в работах Гловера и в способе ведения анализа, характерном для его мысли и его техники.

То, что, как нам говорят, тревога является тревогой кастрации, до недавнего времени редко оспаривалось. Тем не менее примечательно, что желание свести всё к воспроизводству в генетическом смысле дошло до попытки вывести из изобилия примитивных, объектно-ориентированных фобических конструкций сам по себе отцовский объект, как если бы он был их следствием и конечным результатом. Именно в этом смысле пишет о фобии Мале в коллективной работе, которую я цитировал. Примечательным образом, он идёт в направлении, противоположном тому, что позволило нам перейти от фобии к пониманию определённой связи с тревогой и обнаружить функцию защиты, которую выполняет объект по отношению к этой тревоге.

Не менее занятно наблюдать за тем, во что в другом регистре превращаются понятия фетиша и фетишизма. Об этом я тоже начну сегодня говорить, чтобы показать вам, что если мы рассмотрим дело в перспективе объектных отношений, то выяснится, что фетиш в аналитической теории выполняет функцию защиты от тревоги, и, что удивительно, от той же самой тревоги, то есть тревоги кастрации. Неправильно, наверное, утверждать, будто с тревогой кастрации, вызванной восприятием отсутствия фаллического органа у женского субъекта и отрицанием этого отсутствия, фетиш связан именно таким образом. Не важно. Нельзя не заметить, что и здесь объект дополняет собою то, что предстает как дыра, как провал в реальности.

Вопрос состоит в том, чтобы прояснить, есть ли нечто общее между фобическим объектом и фетишем.

Но чтобы поставить вопросы в этих терминах, не отказываясь при этом от мысли рассмотреть проблемы с точки зрения объектных отношений, стоит, наверное, найти повод и отправную точку исследования в самих феноменах. Согласимся рассматривать адресованные нам вопросы о типичном объекте, идеальном объекте, функциональном объекте и любых других формах объекта, которые можно у человека предположить, и

подойдем к нашей проблеме с этой стороны - но тогда нас не устроят единообразные объяснения для разнообразных феноменов. Возьмём, к примеру, наш исходный вопрос о том, в чём состоит разница между функцией фобии и функцией фетиша, при том, что основанием их обеих служит тревога, против которой обе призваны быть для субъекта защитой или гарантией.

Я принял решение определить в качестве исходного положения именно этот пункт. Мы оттолкнёмся от нашего опыта для приближения к тем же самым проблемам, то есть продвигаясь не в мифической, не в абстрактной манере, но прямо, принимая во внимание те объекты, которые нам предложены в опыте.

Недостаточно обсуждать ни объект в общих чертах, ни объект, который обладал бы каким-то волшебным коммуникативным свойством наподобие способности регулировать отношения со всеми другими объектами, как если бы достижение генитальности решало все вопросы. Мне кажется, то, что может быть объектом для генитального индивида, с точки зрения сугубо биологической, которая здесь выходит на первый план, не должно быть чем-то менее загадочным, чем объекты обыденного человеческого опыта, монетка, например.

Можно ли отрицать, что монетка сама по себе не поднимает вопроса своей объективной ценности? Когда в определённом регистре мы утрачиваем её, обратив в средство обмена, как происходит это с любым другим элементом человеческой жизни из той или иной предполагающей обмен сферы, чья ценность оказалась переведена в товарную стоимость - не возникает ли здесь у нас в тысяче разных форм вопрос, который марксистская теория уже разрешила с помощью термина если не синонимичного, то, по крайней мере, весьма близкого тому, который мы только что упомянули, а именно фетиша? Одним словом, понятие объекта-фетиша, объекта-экрана, а с ними та уникальная функция конституирования реальности, на которую Фрейд с самого начала пролил действительно яркий свет и которую мы непонятно почему предпочли игнорировать, - столь важная для устроения прошлого каждого субъекта как такового функция покрывающего воспоминания (souvenir-écran) - вот те понятия, которые сами по себе и само собой заслуживают быть проработанными.

Они должны быть проанализированы и в своих взаимоотношениях, поскольку, исходя из связей между ними, можно провести необходимые различения, которые позволят нам чётко сформулировать, почему фобия и фетиш - это две разные вещи.

Как связано общепринятое употребление слова фетиш со специальным применением этого термина для описания сексуальной перверсии? Именно таким образом мы сформулируем тему нашей следующей встречи, которую посвятим фобии и фетишу.

Так, обратившись к опыту, сможем мы пересмотреть термин объектных отношений и вернуть ему его истинное значение.

21 ноября 1956

глава 2 Три формы нехватки объекта

Кто такой навязчивый невротик?

Воображаемая триада

Фаллицизм и воображаемое Реальность и Wirklichkeit Переходный объект Винникотта

На этой неделе я для нашего занятия кое-что почитал. Я прочитал то, что психоаналитики написали на тему, которой мы займёмся в этом году, а именно на тему объекта, а точнее объекта генитального.

Генитальный объект, если называть вещи своими именами, это женщина. Так почему бы не назвать его своим именем?

Так что именно чтением текстов о женской сексуальности я себя и порадовал. Прочитать их важнее было бы вам, чем мне. Это облегчило бы вам понимание того, к чему именно я в разговоре на нашу тему клоню. К тому же чтение этих текстов весьма поучительно ещё и с других точек зрения, и главным образом с той, что связана с известной фразой Ренана: «Лишь человеческая глупость даёт представление о бесконечности». Похоже, если бы он дожил до наших дней, он бы добавил: и теоретические разглагольствования психоаналитиков.

Не подумайте, будто я считаю их глупостями. Нет, просто они тоже способны дать представление о бесконечности. На самом деле поразительно, сколь трудно приходится аналитикам перед лицом столь резких, столь ошеломляющих заявлений Фрейда.

Что нового высказал на эту тему сам Фрейд? Ответом на этот вопрос я, наверное, сегодня и ограничусь. А высказал он вот что. Идея о гармоническом объекте, дополняющем по своей природе отношения субъект-объект, совершенно противоречит опыту - я даже не говорю психоаналитическому опыту - но общему опыту отношений между мужчиной и женщиной. Если бы гармония в этом регистре не была столь проблематичной вещью, не было бы вовсе никакого анализа. Нет ничего более точного, чем формулировки Фрейда на эту тему - в этом регистре имеет место зияние, нечто такое, что не срабатывает, дает сбой. Какой именно сбой, сразу сказать нельзя, но у Фрейда есть положительно подтверждающее его замечание, которое вы найдёте как в Недомогании культуры, так и в 31-ой лекции Нового цикла лекций по введению в психоанализ.

Таким образом, мы возвращаемся к вопросу об объекте.

1

Напомню вам, что забвение, которому обычно предают понятие объект, оказывается не столь ярко выраженным, если проследить, каким образом фрейдовский опыт и учение располагают и определяют этот объект.

Прежде всего, объект предстаёт в поиске утраченного объекта. Объект - это всегда объект обретённый, искомый, категорически противостоящий понятию автономного субъекта, к которому ведёт представление о дополняющем объекте.

Также я уже подчеркнул в прошлыйраз понятие объекта галлюцинаторного, который появляется на почве тревожащей реальности. Это объект, возникающий в

условиях того, что Фрейд называет первичной (primaire) системой удовольствия. Тогда как в аналитической практике совершенно обратным образом понятие объекта сводится в конечном счёте к реальному. Всё дело в том, чтобы разыскать реальное. Объект возникает уже не на фоне тревоги, а на фоне обыденной реальности, если можно так выразиться, и аналитическое исследование стремится показать, что бояться его нет причин. Страх следует отличать от тревоги.

И, наконец, третья тема, связанная у Фрейда с объектом, это тема взаимообратимости (réciprocité), когда в любых отношениях субъекта с объектом на место связанного термина одновременно заступает субъект. Таким образом, идентификация с объектом лежит в основе любых с ним отношений.

Очевидно, что с этим последним пунктом по большей части и связывает себя практика объектных отношений в современной аналитической технике, в результате чего появилось то, что я назвал бы империализмом идентификации. Поскольку ты можешь идентифицировать себя со мной, то и я могу идентифицировать себя с тобой, и, конечно, из нас двоих именно я к реальности адаптирован лучше, именно я являюсь лучшей моделью. В конечном счёте, идеал анализа сводится к идентификации с собственным Я (moi) аналитика. Подобная предвзятость в обращении с объектными отношениями может привести к крайней степени искажения. Что особенно наглядно проявляет себя в практике навязчивого невроза.

Как думает большинство здесь присутствующих, навязчивый невроз - это структурирующее понятие, которое можно сформулировать примерно следующим образом. Кто такой навязчивый невротик? В целом, это актёр, который играет свою роль и выполняет ряд действий, притворяясь мёртвым. Игра, которой он предаётся, является способом укрыться от смерти. Это жизненная игра, состоящая в том, чтобы показать свою неуязвимость. Для этого он упражняется в дрессировке, необходимой для любого приближения к другому. Мы видим его словно участвующим в своего рода шоу, где он демонстрирует, как далеко может он зайти в этой носящей черты игры, в том числе её иллюзорности, дрессировке - то есть как далеко может зайти в ней другой, маленький другой, его альтер эго, двойник его самого. Игра разворачивается перед Другим, который присутствует на спектакле. Сам же невротик лишь наблюдатель: возможность игры и удовольствие, которое она даёт, в этом и состоят. О собственном месте он, напротив, не знает - в этом состоит его бессознательное. Всё, что он делает, он делает в интересах алиби. Это он способен распознать. Он хорошо отдаёт себе отчёт в том, что игра не разыгрывается в том месте, где находится он сам, и именно поэтому почти ничего из того, что происходит, не является для него по-настоящему важным, но это не означает, что ему известно, откуда он всё это наблюдает.

Кто же в конечном итоге ведёт игру? Мы знаем, что это он сам, но мы можем наделать массу ошибок, если не поймём, где ведётся эта игра. Откуда и возникает понятие объекта, объекта, значимого для этого субъекта.

Было бы совершенно ошибочным полагать, что этот объект мог бы быть описан в терминах дуальных отношений с помощью понятия объектных отношений в том виде, в котором оно было разработано упомянутыми авторами. Вы ещё увидите, к чему это приводит. Ясно, что в этой весьма сложной ситуации понятие объекта даётся не сразу, поскольку он участвует в иллюзорной игре, игре агрессивного возмездия, плутовской игре, которая состоит в том, чтобы по возможности близко подходить к смерти и в то же

время оставаться вне пределов её досягаемости в силу того, что субъект загодя убил желание в себе самом, он его, если можно так выразиться, заранее умертвил.

Понятие объекта бесконечно сложное, и следует постоянно заострять на нём внимание, если мы хотим понимать хотя бы, о каком объекте мы говорим. Мы постараемся применить по отношению к понятию объект планомерную проработку, которая позволит нам определиться с собственным словарём.

Это понятие не то чтобы ускользает, скорее, оно предполагает абсолютное затруднение для определения. Чтобы акцентировать наше сравнение, скажем, что речь идёт о том, чтобы выявить то, что субъект формулирует для этого Другого зрителя, которым он, сам того не зная, и является, и на место которого он, по мере того как устанавливается перенос, помещает нас.

Я прошу вас перечитать случай одержимого у автора, о котором я говорю, и обратить внимание на то, что, по его мнению, представляет собою прогресс анализа. Вы увидите, что понимание объектных отношений в данном случае напоминает то, что могло бы происходить, будь вы в цирке, где на ваших глазах клоуны Футит и Шоколад обмениваются пощёчинами. И вы покинули бы представление из страха попасть под руку, тогда как субъект, напротив, ввязался бы в драку в силу своей агрессивности. И тут появился бы Месье-сама-Учтивость со словами: «Посмотрите, как это всё неразумно, проглотите взаимно свои жезлы, и они окажутся таким образом на нужном месте, вы их интериоризируете». Отличный способ разрешить ситуацию и найти из неё выход.

Это может сопровождаться мотивом по-настоящему бессмертной песенки, известной благодаря N*, своего рода гению. Те, кто не видел его выступлений в парижских кабаре, не смогут уже составить себе представление о сакральной клоунаде, которую разыгрывал он при помощи своей шляпы, о священнодействиях этого персонажа в клоунском колпаке. Это было, казалось, богослужением, ритуалом, своего рода черной мессой; не видевший этого так, возможно, и не поймёт, что представляют собой объектные отношения. На заднем плане их явственно ощущается, что воображаемым объектным отношениям присущ глубоко оральный характер. Считая дуальные отношения реальными, практика не может уйти от законов воображаемого, и конечным итогом этих объектных отношений становится фантазм фаллической инкорпорации.

Почему? Не только потому, что опыт не соответствует нашим представлениям о его идеальном завершении, но и потому, что само это представление ещё более заостряет его парадоксальность, так что любое совершенство дуальных отношений выводит на первый план воображаемый привилегированный объект, называемый фаллосом. В сторону этого понимания я и стараюсь сегодня сподвигнуть вас сделать шаг.

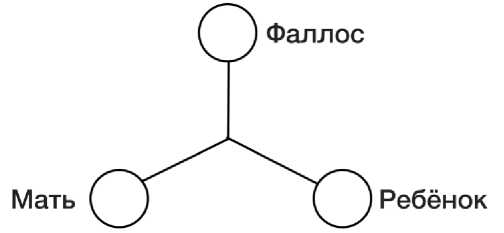

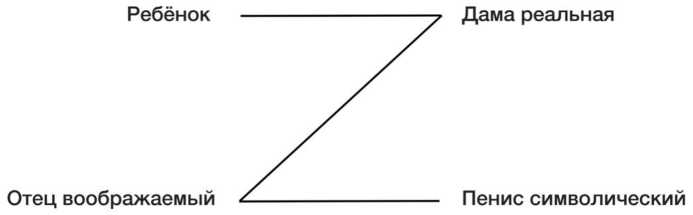

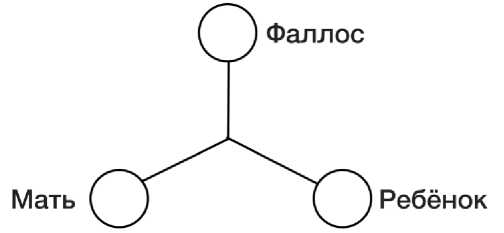

Понятие объектных отношений невозможно не только осмыслить, но и даже подойти к нему, если не учесть фаллос как элемент, я не говорю как элемент-посредник, поскольку это означало бы шаг, который мы пока ещё не сделали, но как третий элемент. Именно это подчёркивает схема, которую я дал в конце прошлого года, обобщая анализ означающего, к которому нас подвело исследование психоза, но также это было и введением в тот материал, который я собираюсь предложить вам в этом году по вопросу объектных отношений. Это наша исходная схема.

| ВООБРАЖАЕМАЯ ТРИАДА |

|---|

|

Любые воображаемые отношения складываются по модели определённой, действительно фундаментальной связи мать-ребёнок, со всем тем, что есть в ней проблематичного. Конечно, характер этой связи таков, что она создаёт впечатление реальных отношений, и действительно, именно на этот пункт сейчас ориентируется любое рассмотрение аналитической ситуации, в попытке свести её только к истории отношений мать-ребёнок, а также в поиске во всём дальнейшем развитии следов и отражений этой изначальной позиции.

Однако, невозможно даже у авторов, которые приняли это за основу всего аналитического исследования, ввести тот самый воображаемый элемент так, чтобы в центре понятия объектных отношений не проявило себя в качестве ключевого термина то, что мы можем назвать фаллицизмом аналитического опыта. Об этом свидетельствует как опыт, так и развитие аналитической теории; по ходу этой лекции я постараюсь показать вам тупики, которые возникают в результате любых попыток привести этот воображаемый фаллицизм к каким-либо реальным данным. И действительно, когда мы ищем происхождение любой аналитической диалектики, при отсутствии тройки терминов символическое-воображаемое-реальное нам остаётся обратиться только к реальному.

Чтобы подвести черту, сделать последний штрих в моём описании концепции двойственных отношений в рамках определённой ориентации и теоретизации аналитического опыта, я сделаю ссылку на ещё один заголовок в той коллективной работе, о которой я вам говорил.

Когда аналитик вступает в воображаемую игру обсессивного невротика и настойчиво заставляет его признать свою агрессивность, то есть заставляет его

поместить аналитика в дуальные отношения, которые я назвал ранее

взаимообратимыми (réciproques), текст предоставляет в качестве свидетельства происходящего недоразумения описание того, каким образом субъект обходится с ситуацией - он старается никак не выражать свою агрессивность, выказывая лишь лёгкое раздражение, которое могло быть спровоцировано технически обусловленной требовательностью. Автор признаёт, что он постоянно настойчиво возвращает субъекта к теме агрессивности, как если бы она была центральной темой. Автор многозначительно добавляет, что, как хорошо известно, раздражение и ирония относятся к классу агрессивных проявлений. Так ли очевидно, что раздражение характерно для агрессивных отношений? В то же время хорошо известно, что агрессия может быть вызвана любым другим чувством, и вовсе не исключено, что, например, чувство любви может быть основано на агрессивной реакции. Касательно того, что ироническая реакция является по своей природе агрессивной, мне кажется, это не соответствует общему мнению: будучи далёкой от агрессивной реакции, ирония прежде

всего представляет собой способ поставить вопрос. Если и есть элемент агрессивности, то он в структурном плане вторичен по отношению к элементу вопроса.

Это показывает вам, к упрощению какого плана приводит такая концепция объектных отношений, о которой с настоящего момента я решил больше никогда с вами не говорить.

Итак, мы подошли к фундаментальному вопросу, с которого нам следует начать, к которому нужно будет вернуться, а также он будет тем вопросом, на котором мы закончим. Вся двусмысленность вопроса, который возникает по поводу объекта и обращения с ним в анализе, формулируется следующим образом: объект реален или нет?

2

Такую формулировку подсказывает нам и та проработанная терминология символического, воображаемого и реального, которой пользуемся мы здесь, и непосредственное интуитивное понимание.

Когда вам рассказывают об объектных отношениях с точки зрения доступа к реальному, такого доступа, который должен открыться по завершении анализа, что вам само собой приходит в голову? Объект реальный или нет? То, что находится в реальном, это объект?

Это стоит уточнить. Даже не вдаваясь в суть проблематики фаллицизма, которую я сегодня затрагиваю, можно отметить - поскольку это действительно отчётливо проступающий именно в аналитическом опыте момент - что вся диалектика индивидуального развития, как и вся диалектика анализа, вращается вокруг главенствующего объекта, которым является фаллос. Далее мы более подробно рассмотрим, почему не стоит путать фаллос и пенис. В 1920-1930-ые годы всё аналитическое сообщество угодило в огромную неразбериху вокруг понятия фаллицизма и вопроса фаллической стадии; дело было в том, чтобы произвести различение пениса как реального органа, с поддающимися определению в некоторых реальных координатах функциями, и фаллоса в его воображаемой функции. Одного этого было бы достаточно, чтобы имело смысл озадачить себя вопросом, что именно понятие объекта может подразумевать.

Нельзя сказать, что фаллос не является в аналитической диалектике превалирующим объектом, причём объектом, о котором у индивида есть некоторое представление. Хотя никогда прямо не говорилось, что выделение этого объекта мыслимо только в воображаемом плане, именно это явно прочитывается как в каждой строке, написанной в определённый момент самим Фрейдом, так и в том, чем ответили ему те или иные аналитики, в частности, Хелен Дойч, Мелани Кляйн, Эрнст Джонс. Понятие фаллицизма предполагает освобождение от категории воображаемого.

Но перед тем как продвинуться дальше, зададимся вопросом о том, какие позиции занимают по отношению друг к другу объект и реальное. Существует несколько способов подойти к этому вопросу, потому что как только мы приближаемся к нему, мы понимаем, что реальное имеет более чем один смысл. Я полагаю, некоторые из вас сейчас не преминули вздохнуть с облегчением - наконец он расскажет нам о пресловутом реальном, которое до сих пор оставалось в тени. И в самом деле, не стоит этому удивляться, ведь реальное располагается на пределе нашего опыта.

Эта позиция по отношению к реальному получает весьма удовлетворительное объяснение в плане нашего опыта, который протекает в абсолютно искусственных условиях, вопреки тому, что рассказывают, когда нам представляют его как ситуацию очень простую. Тем не менее мы можем иметь дело с реальным, только теоретизируя. Но что мы хотим сказать, когда ссылаемся на реальное? Маловероятно, что мы все имеем о нём одинаковое представление, и выглядит правдоподобным, что все мы можем допустить определённые различия или принципиальные расхождения, когда прибегаем к терминам реальное или реальность, если внимательно рассмотрим, в каком смысле они употребляются.

Когда мы говорим о реальном, мы можем иметь в виду разные вещи. Прежде всего то, что действительно происходит. Это понятие подразумевается в немецком термине Wirklichkeit (действительность), обладающим преимуществом распознания в реальности функции, которую французский язык позволяет выделить с трудом. То, что включает в себя всякую возможность (воз)действия Wirkung. Это совокупность всего механизма.

Здесь я сделаю лишь несколько попутных замечаний, чтобы показать, насколько психоаналитики являются узниками категорий по-настоящему чуждых всему тому, к чему их практика вообще-то, как мне кажется, должна была бы их подводить, проще говоря, в отношении самого понятия реальности. Если рассуждать в духе механикодинамической традиции, которая восходит к попытке Ламеттри и Гольбаха разработать в XVIII-ом веке научную концепцию человека-машины

(L'homme-machine), предполагавшую, что всё происходящее на уровне психической жизни обязательно должно быть связано с чем-то материальным, может ли подобное размышление представлять малейший интерес для аналитика? - в то время, как сам принцип осуществления его функции включён в последовательность эффектов, которые, если он аналитик, он рассматривает как принадлежащие их собственному порядку. Если следовать Фрейду, если иметь в виду суть системы, то перспектива, которая должна приниматься в расчёт, является перспективой энергетической.

Материя, Stoff, исконная субстанция настолько вошла в медицинское мышление, что мы, в отличие от других, совершенно безосновательно считаем нужным утверждать, что нам кажется, будто мы говорим что-то содержательное, когда совершенно необоснованно, вслед за другими медиками, полагаем в основу всего, что происходит в анализе, органическую реальность. И Фрейд об этом говорил, нужно только обратить внимание на то, где и для чего он это сказал. Он придавал этой реальности совершенно иное значение. Отсылка к органической основе не отвечает у аналитиков ничему иному, как нужде в перестраховке, которая толкает их на то, чтобы непрестанно возвращаться к этому пережитку, как будто стучать по дереву. В конце концов, мы запускаем только поверхностные механизмы, в итоге всё должно быть сведено к тому, о чём мы, возможно, однажды узнаем, к исконной материи, которая лежит в основе всего, что происходит. Для аналитика, если только он допускает действенность своей практики, это абсурд.

Позвольте мне привести простой пример, чтобы вам это показать. Представьте, что некто, работающий на гидроэлектростанции, расположенной посреди течения большой реки, например, Рейна, рассказывая о том, что происходит внутри огромной машины, предавался бы мечтам о том времени, когда пейзаж был девственным и русло Рейна было полноводным. Однако это именно машина, которая работает по принципу

преобразования некой энергии в электрическую силу, впоследствии распределяемую и доступную потребителям. То, что аккумулируется в машине, прежде всего наиболее тесно связано с машиной. Нам никак не пригодится рассказ о том, что энергия уже некогда существовала в потенциальном виде в течении реки. Строго говоря, это ничего не значит, поскольку энергия в этом случае становится для нас интересной только с момента, когда она накоплена, только с момента, когда машины приступили к работе. Конечно, они приводятся в действие течением реки, но верить, что течение реки есть изначальное состояние энергии, путать его с понятием типа маны, которое представляет вещь совершенно иного порядка, нежели энергия и даже сила; старательно пытаться разыскать в том, что пребывает от вечности, постоянство того, что аккумулируется в итоге как элемент возможного Wirkung, Wirklichkeit (действия, действительности) -такая идея может посетить только напрочь дурную голову.

То, что вынуждает нас путать Stoff, или примитивную материю, или импульс, или поток, или тенденцию с тем, что реально задействовано в аналитической реальности, представляет собой не что иное, как неверное понимание (méconnaissance) Wirklichkeit (действительности) символического. Конфликт, диалектика, организация, структуризация элементов, которые формируются и выстраиваются в композицию, придают тому, о чём идёт речь, совершенно иное энергетическое значение. Сохранять потребность говорить о некой другой реальности, якобы расположенной где-то в другом месте, нежели в самом действии, значит заблуждаться (méconnaître) относительно подлинной реальности, в которой мы пребываем. В данном случае я действительно могу квалифицировать подобную отсылку как суеверие. Это своего рода пережиток, называемый органистическим, который не может иметь никакого смысла в аналитической перспективе. Я покажу вам, где Фрейд явно даёт понять, что это больше не имеет никакого смысла.

В анализе применяется другое, гораздо более важное понимание реальности, и нет никакой надобности иметь дело с предыдущим. Реальность фактически фигурирует в двойном принципе: принципе удовольствия и принципе реальности. Речь там идёт о чём-то совершенно другом, поскольку принцип удовольствия действует образом не менее реальным, чем принцип реальности, я даже думаю, что анализ был создан для того, чтобы это показать. Термин реальность используется здесь совсем иначе.

Здесь имеет место весьма поразительный контраст. Это другое применение, которое оказалось поначалу так плодотворно и позволило ввести в порядок психического термины первичной и вторичной систем, по мере развития анализа каким-то загадочным образом превратилось в нечто, наиболее проблематичное. Чтобы оценить дистанцию между тем, как использовалось противопоставление двух принципов поначалу, и тем, к чему мы теперь незаметно соскользнули, нужно вспомнить, как делаем мы это время от времени, о ребёнке, сказавшем, что король голый. Кто он, этот ребёнок - дурак? Гений? Шут? Чудовище? Никто об этом никогда и ничего не узнает. Ясно одно - он возвращает нам некоторую свободу.

Что ж, такое время от времени происходит. Мы видим, как аналитики обращаются порой к своего рода примитивной интуиции и обнаруживают, что всё ими сказанное ничего не объясняет. Так произошло с Месье Винникоттом в небольшой статье, где он рассказывает о том, что называет transitional object (переходным объектом) - передадим это как переход объекта или феномен переходности.

Винникотт обращает внимание на то, что нас всегда больше интересует функция матери и что в вопросе восприятия ребёнком реальности мы принимаем её в качестве абсолютно решающей. То есть в диалектической и безличностной оппозиции двух принципов мы заменили принцип реальности и принцип удовольствия на актёров. Несомненно, это весьма идеальные субъекты, несомненно, это скорее своего рода представление кукольного театра или воображаемая постановка, но именно с неё мы начинаем. Мы отождествили принцип удовольствия с определёнными объектными отношениями, а именно с отношениями с материнской грудью, тогда как принцип реальности мы отождествили с тем фактом, что ребёнок должен уметь обходиться без неё.

Винникотт очень точно указывает, при каких условиях всё будет хорошо -поскольку это важно, чтобы всё было хорошо, и если происходит что-то плохое, то мы имеем дело с последствиями ранней аномалии, фрустрации, которая становится ключевым термином нашей диалектики. Винникотт подчёркивает, что в целом для того, чтобы всё было хорошо, а именно чтобы ребёнок не был травмирован, требуется, чтобы мать всегда оказывалась рядом в нужный момент, то есть в момент бредоподобной галлюцинации ребёнка давала ему отвечающий ей реальный объект. Поэтому в идеальных отношениях мать-ребёнок изначально нет никакой возможности провести различие между галлюцинацией материнской груди, которая возникает под действием принципа первичной системы в соответствии с нашим представлением о нём, и реальным объектом, о котором идёт речь.

Если всё идёт хорошо, то у ребёнка нет никакой возможности отличить то, что принадлежит порядку удовлетворения, основанного на галлюцинации по принципу, связанному с работой первичной системы, от усвоения реального, которое его наполняет и действительно удовлетворяет. Поэтому речь идёт о том, что мать постепенно обучает ребёнка проходить через фрустрации и в то же время воспринимать в форме некоторой начальной напряжённости разницу между реальностью и иллюзией. Эта разница может быть постигнута только на пути избавления от иллюзий, когда время от времени реальность не совпадает с порождаемой желанием галлюцинацией.

Просто Винникотт главным образом указывает на то, что в эту диалектику совершенно не укладывается возможность развить что бы то ни было, выходящее за рамки понятия объекта, строго соответствующего первичному желанию. Предельное разнообразие объектов, как инструментальных, так и фантазматических, которые вмешиваются в развитие области человеческого желания, остаётся в рамках такой диалектики немыслимым, пока мы воплощаем её в двух реальных персонажах: матери и ребёнке. Во-вторых, из опыта нам известен тот факт, что даже у совсем маленького ребёнка мы наблюдаем появление тех объектов, которые Винникотт назвал объектами переходными, потому что мы не можем сказать, где они располагаются в рамках упрощённой и воплощённой диалектики: на стороне галлюцинации или реального объекта.

Все объекты детской игры являются переходными объектами. Строго говоря, ребёнку не обязательно давать игрушки, он сделает их из всего, что попадёт под руку. Это и есть переходные объекты. По их поводу не возникает вопроса, являются ли они более субъективными или более объективными, они имеют другую природу. Хотя Винникотт себе такого не позволяет, мы назовём их попросту воображаемыми.

В очень нерешительных, исполненных манёврами и путаницей работах мы видим, тем не менее, что к этим объектам всегда обращаются авторы, которые ищут объяснение такому факту, как существование сексуального фетиша. Им приходится делать всё возможное, чтобы найти общие моменты между объектом ребёнка и фетишем, который заступает на первый план опредмеченных (о^ес1а1ез) требований в целях главного для субъекта удовлетворения, а именно удовлетворения сексуального. Они шпионят за малейшими предпочтениями ребёнка в наборе его объектов, платком матери, краешком простыни, какой-то частичкой реальности, случайно попавшей в зону его досягаемости, за тем, что появляется в течение переходного периода, который, будучи названным так, тем не менее является не промежуточным, но непрерывным периодом развития ребёнка. В результате они практически не различают два типа объекта и не задаются вопросом о дистанции, которая может присутствовать между эротизацией объекта-фетиша и первым появлением объекта как объекта воображаемого.

То, что в рамках такой диалектики оказывается утраченным, вызывает необходимость в различных формах восполнения, на которые я обратил внимание, ссылаясь на статью Винникотта. Дело в том, что одной из главных внутренних пружин аналитической практики было с самого начала понятие утраты объекта.

3

В нашем практическом применении аналитической теории мы никак не можем обойтись без понятия нехватки объекта как центрального. Это не обратная сторона, но сама основа отношений субъекта с миром.

С самого начала анализ, анализ невроза, исходит из такого парадоксального, можно сказать, ещё не проработанного полностью понятия как кастрация.

Мы полагаем, что мы постоянно говорим о ней, как это происходило во время Фрейда. Это заблуждение. Мы говорим о ней все меньше и меньше, и в этом наша ошибка. Гораздо больше мы говорим о фрустрации. Есть ещё один, третий термин, к обсуждению которого мы приступаем и убедимся в дальнейшем, насколько он необходим, и увидим, каким образом и по каким причинам мы его вводим - это понятие лишения.

Это три совершенно неэквивалентные друг другу вещи. Они различны. Я сделаю несколько простых замечаний и постараюсь сначала дать вам понять, что они собой представляют.

Начнём с того, что нам наиболее знакомо, - с понятия фрустрации.

В чём разница между фрустрацией и лишением? Оттолкнёмся от этого, поскольку Джонс вводит понятие лишения и говорит, что в психике эти два понятия дают о себе знать одинаковым образом. Это очень смелое предположение. Ясно, что если мы прибегаем к понятию лишения, то происходит это постольку, поскольку фаллицизм, то есть нужда в фаллосе, является, как говорит Фрейд, главным моментом всей воображаемой игры того конфликтного процесса, который описывает анализ субъекта. Только относительно реального, как чего-то совершенно отличного от воображаемого, можно говорить о лишении. Нужда в фаллосе возникает не по этой причине. В действительности наиболее проблематичным выглядит то, каким образом существо, выступающее в качестве цельного, может чувствовать себя лишённым чего-то такого,

чего по определению у него нет. Поэтому мы скажем, что лишение, будучи по своей природе нехваткой, является нехваткой реальной. Это дыра (un trou).

Когда мы обсуждаем фрустрацию, мы используем понятие ущерба (dam). Это повреждение ( lésion ), урон ( dommage ) - понятие, которое в том смысле, в котором мы привыкли его применять, и в соответствии с тем, как мы его используем в нашей диалектике, определяется не иначе как воображаемый ущерб. Фрустрация - это, по сути, область притязания (revendication). Она касается какой-то желанной и неуловимой вещи, желание которой никак не связано с какой бы то ни было перспективой удовлетворения и обретения. Сама по себе фрустрация является областью необузданных и беспорядочных требований. Сутью понятия фрустрации как одной из категорий нехватки является воображаемый ущерб. Фрустрация расположена в плане воображаемого.

Принимая во внимание эти два замечания, нам будет легче обнаружить, как обстоит дело с кастрацией, сущность которой, Wesen, оказалась в гораздо большей степени оставленной и заброшенной, нежели проработанной.

Кастрация была введена Фрейдом в абсолютной координации с понятием первичного закона, того, что происходит от фундаментального закона запрета на инцест и структуры Эдипа. Вот в чём, стоит нам лишь поразмыслить об этом, состоит смысл того, что было изначально высказано Фрейдом. Это было чем-то вроде головокружительного кульбита, когда Фрейд установил настолько парадоксальное понятие как кастрация в центр решающего, образующего, главного кризиса, коим является Эдип. Мы можем восхититься этим только задним числом, так как теперь, как это ни удивительно, мы делаем всё, чтобы об этом не вспоминать. Кастрация может рассматриваться только как категория символического долга.

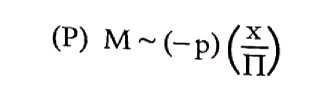

Символический долг, воображаемый ущерб и реальное отсутствие, дыра - вот то, что позволяет нам охарактеризовать места элементов, которые мы называем тремя терминами нехватки объекта.

Конечно, некоторым может показаться, что это непригодно для применения без некоторых оговорок. Они будут правы, поскольку для того, чтобы это было справедливым, необходимо строго придерживаться центрального понятия о категориях нехватки объекта. Я говорю о нехватке объекта, а не об объекте, поскольку, оказавшись на уровне объекта, мы зададим себе вопрос: чем является объект нехватки в этих трёх случаях?

Именно на уровне кастрации это наиболее очевидно. Совершенно очевидно, что в нашем аналитическом опыте то, что является нехваткой на уровне кастрации как организованной символическим долгом - тем, что санкционируется законом и, в свою очередь, даёт ему опору и его оборотную сторону, наказание - не является реальным объектом. Только в законе Ману говорится, что тот, кто переспит с матерью, должен отсечь себе гениталии и, держа их в руке, идти прямо на запад, пока не умрёт. До сих пор мы чрезвычайно редко наблюдали подобное и только в тех случаях, которые не имеют к нашему опыту никакого отношения и кажутся нам заслуживающими объяснений, принадлежащих к совсем другому порядку, нежели механизмы структурирования и нормализации, обыкновенно применяемые в нашем опыте.

Объект является воображаемым. Кастрация, о которой идёт речь, всегда касается воображаемого объекта. Именно эта общность между воображаемым характером нехватки во фрустрации и воображаемым характером объекта кастрации, а также тот факт, что кастрация является нехваткой воображаемого объекта, убедили нас в том, что

фрустрация облегчит нам понимание проблемы. Так вот, нехватка, объект и ещё один термин, который мы обозначим как агент, совершенно не обязательно должны быть расположены в этих категориях на одном уровне. В действительности объект кастрации является воображаемым объектом, и именно это должно заставить нас задуматься о том, что такое фаллос, для определения которого потребовалось так много времени.

С другой стороны, объект фрустрации совершенно точно по своей природе является объектом реальным, притом что фрустрация носит воображаемый характер. Это всегда объект реальный, которого не хватает, например, ребёнку, привилегированному субъекту нашей диалектики фрустрации. Это помогает нам понять положение, которое требует немного более метафизической обработки терминов, нежели мы привыкли, когда ссылаемся на упомянутые ранее критерии реальности; объект лишения - это всегда объект символический.

Это совершенно очевидно, ведь каким ещё образом нечто может отсутствовать на своём месте, не быть в том месте, где его точно нет? С точки зрения реального говорить здесь абсолютно не о чем. Всё, что есть реальное, всегда и в обязательном порядке находится на своём месте, даже когда что-то идёт не так. Реальное вы носите на подошве своих башмаков, вы сколь угодно можете его перетряхивать, оно не станет от этого меньше, также как наши тела после взрыва атомной бомбы останутся на своих местах - в реальном найдётся место для каждого кусочка. Отсутствие чего-либо в реальном является чисто символическим. Объект нехватки имеет место лишь постольку, поскольку мы законодательно определили, что он должен быть там. Лучший пример этому следующий - представьте, что вы просите книгу в библиотеке. Вам отвечают, что она отсутствует на своём месте, она может стоять прямо по соседству, тем не менее принципиально она отсутствует на своём месте, по принципу символического учёта она невидима. Это означает, что библиотекарь живёт всецело в символическом мире. Когда мы говорим о лишении, речь идёт о символических объектах и ни о чём другом.

Это может показаться немного абстрактным, но вы увидите, насколько нам это впоследствии пригодится, чтобы обнаружить уловки, благодаря которым мы даём ложным проблемам надуманные решения. Мы предпринимаем, вы в этом убедитесь, отчаянные попытки разобраться в том, с чем не можем смириться, в том, что пути развития так называемой сексуальности у мужчины и у женщины совершенно различны, пытаясь свести два термина к единому принципу. Тогда как, возможно, с самого начала есть что-то такое, что позволяет простым и ясным образом объяснить, почему существует большая разница в развитии двух полов.

Я хочу только добавить несколько слов о понятии, которое впоследствии также получит свою область применения, это понятие агента. Я понимаю, что делаю здесь скачок, который обязывает меня вернуться к воображаемой триаде матери, ребёнка и фаллоса, но у меня нет времени, чтобы сделать это. Я просто хочу дополнить картину. Агент также играет свою роль в нехватке объекта.

Обсуждая фрустрацию, мы исходим из того, что именно мать играет роль агента. Но является этот агент символическим, воображаемым или реальным? Кто является агентом кастрации? Он символический, воображаемый или реальный? Кто является агентом лишения? Действительно ли нет никакого измерения реального существования, как я об этом ранее сказал?

Эти вопросы заслуживают по крайней мере того, чтобы их поставили. Я оставляю их в конце этой встречи открытыми. Поскольку совершенно ясно, что если начать

отвечать сейчас, то сделать это придётся очень формальным образом, который ни в коем случае не будет достаточно удовлетворительным для того пункта нашего движения, которого мы достигли на данный момент, потому что понятие агента выходит за пределы сегодняшнего разговора, который в первую очередь касался вопроса отношений объекта и реального. Мы оставались в рамках категорий воображаемого и реального, тогда как ясно, что агент принадлежит другому порядку.

Тем не менее вы видите, что характеристика агента на этих трех уровнях является тем вопросом, к которому мы подходим с началом построения фаллоса.

28 ноября 1956

глава 3 Означающее и Святой Дух

Образ тела и его означающее

Машинное производство фрейдовского Оно Означающее, означаемое и смерть Означающая трансмиссия объекта Его воображаемая рассогласованность

Вчера вечером вы прослушали доклад Мадам Дольто на тему образа тела. В сложившихся обстоятельствах я смог высказаться по этому поводу только в общих чертах. Чтобы говорить более подробно, мне пришлось бы заниматься тем же, что и здесь, то есть обучать. Это совершенно другая работа, которую я ненавижу исполнять в русле научного подхода, поэтому я не сожалею о том, что мне не довелось лишний раз себя этим утруждать.

Если мы возьмём образ тела в том виде, в котором он был представлен нам вчера вечером, и рассмотрим его с точки зрения этого семинара, то в первую очередь будет заметна одна довольно очевидная вещь, и я думаю, что вы все её хорошо понимаете, -образ тела не является объектом.

Если мы и говорили вчера об объекте, то с той целью, чтобы попытаться определить стадии развития, и действительно, понятие объекта играет в этом отношении важную роль. Однако образ тела не только не является объектом, но и не может им стать. Это очень простое заключение, которое никем не было сформулировано - разве что в косвенной форме - как раз и позволит вам уточнить статус образа тела среди других воображаемых формаций.

В аналитическом опыте мы имеем дело с объектами, в отношении которых мы можем поднять вопрос об их воображаемой природе. Я не говорю, что они по природе своей являются воображаемыми, но что это тот центральный вопрос, который мы задаём себе, чтобы перейти на уровень клиники, которая интересует нас сейчас в связи с понятием объекта. Это не означает ни того, что мы склоняемся к гипотезе о воображаемом объекте, ни того, что мы исходим из неё, она для нас не более чем повод поставить вопрос.

В том виде, в котором он предстаёт в аналитическом опыте, этот, возможно, воображаемый объект, вам уже известен. Чтобы зафиксировать ход мысли, я уже привёл два примера и сказал, что хотел бы на них сосредоточиться, это фобия и фетиш.

Вы ошибаетесь, если полагаете, что эти объекты уже поведали все свои секреты. Это далеко не так. Можно предаваться неким упражнениям, кульбитам, пародиям, фантазматическим экзерсисам, и все равно остается довольно загадочным то обстоятельство, что в определённые периоды жизни детей мальчики и девочки обязательно внушают себе страх перед львами, хотя нельзя сказать, чтобы львы особенно часто встречались им в жизни. Затруднительно представить это в форме изначальной предрасположенности, которая могла бы быть вписанной, например, в образ тела. Можно этим озадачиться, можно всё, но всё равно будет какой-то остаток. Именно такие не исчерпанные научными объяснениями остатки всегда оказываются наиболее плодотворными для рассмотрения, во всяком случае мы точно ничего не выигрываем, отбрасывая их.

К тому же, как вы могли заметить, число сексуальных фетишей было довольно ограниченным. Почему? Если сбросить со счетов обувь, которая исполняет здесь столь удивительную роль, что можно было бы задаться вопросом, как так происходит, что ей не уделяется больше внимания, то вряд ли вы сможете найти что-то, кроме подвязок, носков, бюстгальтеров и прочего - всего того, что довольно близко прилегает к коже. Главное - это обувь. Как тогда можно было стать фетишистом во времена Катулла? Перед нами ещё один такой остаток.

Вот те объекты, о которых мы спрашиваем, не являются ли они воображаемыми. Как понимать их кинетическое значение в экономике либидо? Может ли оно принадлежать порядку происхождения, то есть в конечном итоге эктопии, по отношению к определённой типичной взаимосвязи? Возникают ли эти объекты только лишь в типичной последовательности того, что называется стадиями?