Книга 776354 устарела и заменена на исправленную

[Настройки текста] [Cбросить фильтры]

[Оглавление]

Энзель и Крете

Сказка из Замонии от

Хильдегунста фон Мифореза

Переведено с замонийского,иллюстрировано и

снабжено биографией первой половины жизни автора от

Вальтера Моэрса

С пояснениями из Лексикона требующих пояснения чудес,

форм существования и феноменов Замонии и окрестностей

профессора доктора Абдула Соловейчика

Часть I: Энзель и Крете

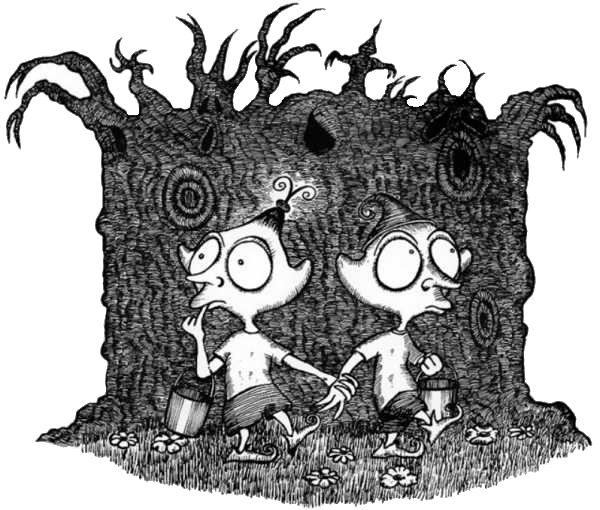

Едва я начал жизнь свою, Как очутился в сумрачном лесу, Лишь сбился с правого пути. Мучительно мне облик описать Высоких, диких, злых лесных чертогов, Что, лишь подумаю о них, вновь страх терзает. Когти смерти были слишком близки. За благо, что явилось мне, Поведаю я, что в лесу случилось. Хильдегунст фон Мифорез, "Большой Лес", Первая ПесньI. Бауминг

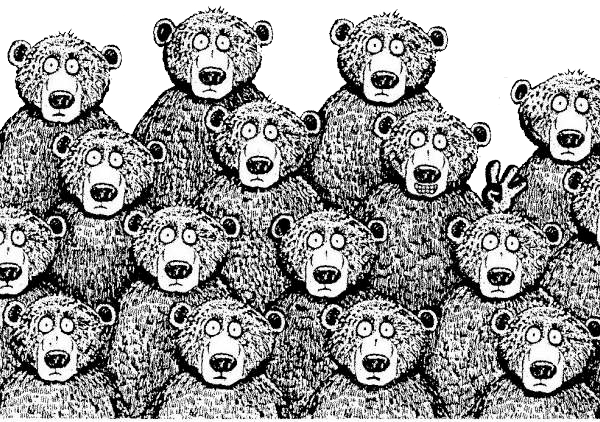

Разносчики предлагали на большинстве перекрестков горячие каштаны и прохладный лимонад из подмаренника душистого в качестве походного провианта. Большая Лес в своей туристически освоенной части был самым организованным местом во всей Замонии. Можно было посетить школу Цветных медведей (желательна предварительная запись, предпочтительны группы) и с задних парт послушать, как милые маленькие медвежата поют песни прославления леса или зубрят параграфы из "Лексикона нуждающихся в объяснении чудес, форм жизни и явлений Замонии и окрестностей" профессора доктора Соловейчика. Доброжелательные, но излучающие авторитет преподаватели объясняли законы фотосинтеза и круговорота хлорофилла.

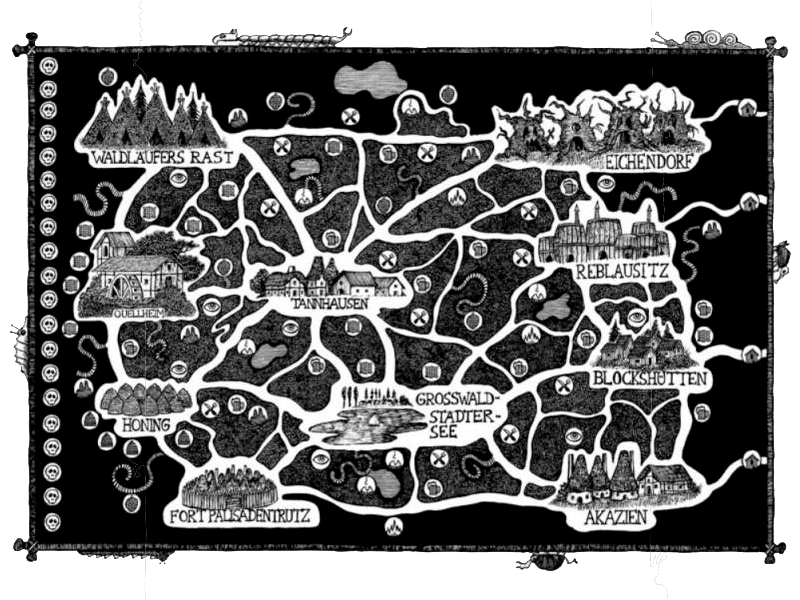

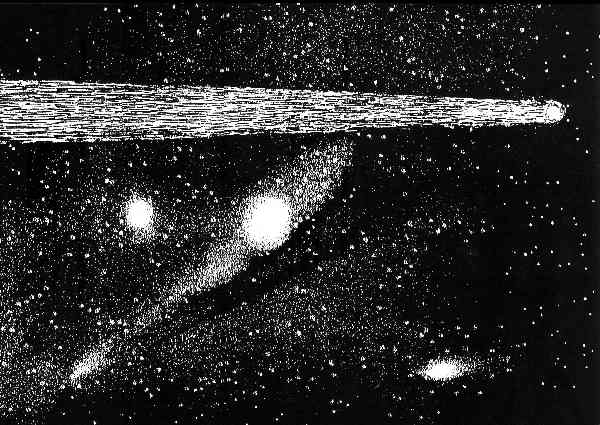

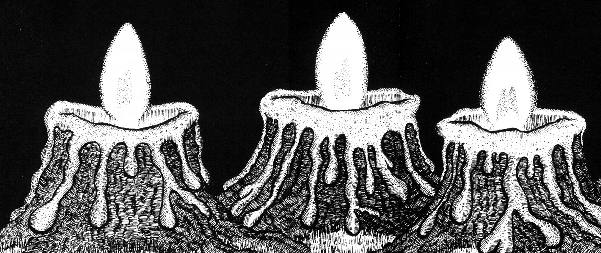

Что ж, до этого места эта замонийская сказка казалась вам знакомой, не правда ли? Или, по крайней мере, одноимённая детская песенка: «Энзель и Крете пошли в лес»... Только слегка модернизированная версия, история с Лесом Цветных Медведей, заставила вас продолжать читать, верно? Что ж, это был небольшой профессиональный трюк, чтобы заставить вас дочитать до этого места — если вы читаете это предложение, значит, вы попались. Разрешите представиться? Меня зовут Хильдегунст фон Мифорез, и вы, вероятно, достаточно хорошо меня знаете. Вероятно, в Замонийской начальной школе вам приходилось заучивать наизусть мою «Личинку Мрачной Горы» до тех пор, пока у вас не воспалялись миндалины. Это недостаток того, что принадлежишь к форме существования, которая, если повезёт, может дожить до тысячи лет: самому приходится переживать, как становишься классиком. Это похоже на то, как если бы тебя заживо съедали черви. Но речь здесь идёт не о чувствах успешного писателя. Тогда о чём же? Речь идёт о великом, конечно: вам, читатель, позволено быть свидетелем звёздного часа замонийской литературы. Возможно, вы ещё не заметили, но вы уже находитесь в центре разработанной мной совершенно новой писательской техники, которую я хотел бы назвать мифорезовским отступлением. Эта техника позволяет автору вмешиваться в любом месте своего произведения, чтобы, в зависимости от настроения, комментировать, поучать, сетовать, короче говоря: отклоняться от темы. Я знаю, что вам это сейчас не нравится, но дело не в том, что нравится вам. Дело в том, что нравится мне. Знаете ли вы, как утомительно для писателя поддерживать равномерный поток своего повествования? Конечно, нет, откуда вам, простому потребителю, это знать? Для вас утомительная часть заканчивается походом в книжный магазин, теперь вы развалились в своём любимом кресле с чашкой горячего медового молока, погружаетесь в поток искусно сплетённых слов и предложений и позволяете ему нести вас от главы к главе. Но, может быть, вы хотя бы раз попытаетесь представить себе, как сильно автора иногда раздражают его персонажи, принуждение к событиям, рутина диалогов и обязанность описания? Как мучительно для него постоянно формулировать в изящных строфах или безупречной прозе? Как он тогда жаждет растянуть дугу напряжения, наплевать на повествовательную связность и художественное оформление и просто немного поболтать? О чём? Да о том, о чём ему в данный момент вздумается — какое вам дело? Разве я указываю вам, о чём болтать в свободное время? Мифорезовское отступление наконец-то даёт замонийскому писателю свободу, которая обычно считается само собой разумеющейся — говорить, как на душу ляжет. Не задумываясь о том, что какой-нибудь завистливый сопляк из литературной критики может об этом подумать. Не рассчитывая на то, что за это будет присуждён Гральзундский Слог. О чём? Как насчёт погоды, например? Или проблем, которые у меня иногда возникают с желчным пузырём? Или как насчёт того, чтобы я описал вам самое близкое мне место, моё рабочее место? Разве это не очень интересно: знаменитый поэт открывает своё святилище, свою многократно запертую писательскую келью, и приглашает читателя войти, чтобы тот мог вдоволь там порыться. Да, проходите, пожалуйста, вот мой рабочий стол: пять квадратных метров редчайшей древесины Нурненского леса, отполированной до блеска и окрашенной в голубой цвет, испятнанной брызгами чернил и спонтанными стихотворными строками, стоящий на четырёх прочных точёных ножках прямо под большим окном из трёх частей. Из него открывается вид на мой великолепный, дикий сад, в котором замонийская мелкая флора ведёт драматические битвы за существование, что немало способствует оплодотворению моего воображения. В данный момент я могу разглядеть лишь то немногое, что освещается мерцанием отдельных светлячков, потому что ночь почти безлунная. Горящие свечи погружают мой кабинет в тёплый, слегка колеблющийся свет, мой любимый вид освещения, создаваемый семью сальными огарками в серебряном подсвечнике Гральзундской металлургической мануфактуры, который я приобрёл на барахолке у торгующегося Мидгардского гнома. На семи ветвях подсвечника на древнезамонийском языке выгравированы семь основных добродетелей поэта: 1. Страх Страх, помимо силы тяжести, является самой мощной силой во Вселенной. Сила тяжести приводит в движение мёртвый предмет, страх — живое существо. Только трусливый способен на великие дела, бесстрашный не знает побуждений и погрязает в праздности. 2. Мужество Это кажется противоречием первой основной добродетели, но нужно иметь мужество, чтобы преодолеть страх. Нужно иметь мужество, чтобы выстоять перед опасностями литературного предприятия, такими как: писательский блок, бесчувственные редакторы, не желающие платить издатели, злобные критики, низкие объёмы продаж, отсутствие наград и т. д. 3. Воображение Существует достаточно замонийских писателей, которые прекрасно обходятся без этой добродетели, их можно узнать по тому, что их произведения в основном вращаются вокруг них самих или повествуют о текущих событиях. Эти писатели не пишут, они только записывают, скучные стенографисты самих себя и обыденности. 4. Орм Вообще-то это не настоящая добродетель, скорее таинственная сила, которая окружает каждого хорошего писателя, как аура. Никто не может её видеть, но поэт может её чувствовать. Орм — это сила, которая заставляет тебя писать всю ночь, как в лихорадке, оттачивать одно-единственное предложение целыми днями, пережить редактуру трёхтысячестраничного романа живым. Орм — это невидимые демоны, которые танцуют вокруг пишущего и приковывают его к работе. Орм — это экстаз и жар. (Безормных поэтов см. п. 3.) 5. Отчаяние Перегной, торф, компост литературы — это отчаяние. Сомнения в работе, в коллегах, в собственном разуме, в мире, в литературном бизнесе, во всём. Я взял за правило отчаиваться хоть в чём-нибудь не менее пяти минут в день, будь то даже кулинарные способности моей экономки. Сопутствующие причитания, заламывания рук и приливы крови, кстати, обеспечивают необходимую физическую активность, которой в писательской жизни хронически не хватает. 6. Лживость Да, давайте посмотрим правде в глаза: вся хорошая литература лжёт. Или, точнее: хорошая литература лжёт хорошо, плохая литература лжёт плохо — но неправду говорят обе. Уже само намерение выразить правду словами есть ложь. 7. Беззаконие Да, поэт не подчиняется никаким законам, даже законам природы. Его письмо должно быть свободным от всех оков, чтобы его поэзия могла летать. Общественные законы также презираются, особенно законы приличия и морали. И моральным законам поэт тоже не должен подчиняться, чтобы бессовестно грабить произведения своих предшественников — все мы падальщики. Боже мой, я отвлёкся! Но ничего страшного, в конце концов, это же мифорезовское отступление. Итак, продолжим описание моего рабочего места: слева и справа от письменного стола и окна стоят у побелённых стен два скромных чёрных деревянных книжных шкафа, которым тяжело нести первые издания моих собственных произведений. Во время работы мне нравится скользить взглядом по корешкам книг, уже одно их внушительное количество доказывает мне, что Орм всегда был со мной. Напротив меня, выстроившись вдоль длинного подоконника, стоит моя справочная библиотека. Поскольку я чувствителен к сквознякам и никогда не открываю окна (малейший порыв воздуха может вызвать отёк моих миндалин), я могу использовать подоконник как книжную полку. Таким образом, мои любимые словари и другие справочники всегда находятся на расстоянии вытянутой руки: прежде всего, конечно, «Замонийский словарь от А до Я», Гральзундское университетское издание в самой последней версии. Я никогда им не пользуюсь, потому что он слишком тяжёл для подъёма, но для писателя приятно осознавать, что его родной язык полностью собран и упорядочен между двумя обложками. Иногда я отчаиваюсь в замонийском, и тогда одного взгляда на словарь достаточно, чтобы успокоиться: что может группа чокнутых лингвистов втиснуть в корсет словаря, то уж я-то смогу подчинить себе! Некоторые книги действуют уже самим своим присутствием. Прямо рядом с ним — «Регистр замонийских имён». Два признания: да, я иногда заимствую из него имена для своих персонажей, и да, я украл его из публичной библиотеки, потому что его нет в продаже в книжных магазинах. Когда сам придумываешь имена, то склоняешься либо к излишествам, либо к банальности, и не стоит тягаться с коллективным творческим потенциалом всех поколений целого континента: Фотон фон Тортенгец, Энк Орр, Ёлеменн Цок, Ченкченк Хюнер, Пантиффель Волиандер, Юлег Пло, Оперт Унтермтиш, Блахак Блаха — я цитирую наугад из этого незаменимого справочника. Неоценимое значение имеет и «Книга внутренних состояний» доктора медицины Заламандра Регеншайна. Одного движения достаточно, и я могу сэкономить себе поход к врачу. Он ведь всё равно будет утверждать, что я совершенно здоров. Он также не особо верит в мою теорию гипотетической инфекции, которая гласит, что любую болезнь, которую можно себе вообразить, можно и подхватить. Он считает меня практикующим ипохондриком. По крайней мере, он признаёт, что я особенно одарённый ипохондрик. Я могу вообразить себе болезни, которых ещё даже не существует. Однажды я написал роман («Фантомная лихорадка»), в котором все главные герои умирают от воображаемых болезней. Вы когда-нибудь страдали от ревматизма мозга? Это такая тянущая боль между висками, как будто ваш мозг растягивают в ширину и одновременно скручивают — ужасно, скажу я вам. Или вам знакомо круговое бурление в желудке? Это как если бы маленькое животное с очень большим количеством ног бегало по стенкам желудка, всё время по кругу, часами. Миндальное удушье? Оно всегда возникает у меня, когда я исследую свой зев языком на предмет воспалений. Вам знакомы изжога? Насморк? Печёночная дрожь? Иногда мои мочки ушей горят как в огне, и мой язык приобретает вкус уксуса. Тогда я хватаюсь за «Книгу внутренних состояний» и выдумываю болезни такой изощрённости, что ни один врач не смог бы их диагностировать. Далее: «Большой Омпель» — незаменимый замонийский картографический труд Гехо ван Омпеля. Общие обзоры, большие карты, подробные карты, разрезы гор, карты предупреждения о демонах, пешеходные маршруты, подземные озёра, миникартография: в этой монументальной макулатуре Замония измерена до последнего квадратного миллиметра. Пятьсот картографов всех возможных масштабов, от горного великана до дюймового гнома, внесли в неё свой вклад. Великаны занимались большими обзорными картами, гномы — миникартографией, остальные — всем прочим. Ни один континент не был измерен лучше, чем Замония. Карты этого труда настолько детальны и любовно оформлены, что мне достаточно провести по ним пальцем, чтобы натереть мозоли на ногах, а затем погрузиться в тяжёлый сон, как будто я прошёл много миль пешком. Далее идёт одно из печатных изданий «Лексикона нуждающихся в пояснении чудес, форм существования и феноменов Замонии и окрестностей» профессора доктора Абдула Соловейчика. Должен признаться, что я отношусь к этому труду весьма неоднозначно. Позитивистское мировоззрение Соловейчика находится в прямом противоречии с моим поэтическим восприятием вещей, но это не повод для игнорирования. Заслуги Соловейчика неоспоримы, и чтение с образцовой надёжностью побуждает к противоречию — это сохраняет гибкость ума. Вы, конечно, удивитесь, что в моей справочной библиотеке нет словарей рифм или руководств по стилю, но я отвергаю такие костыли. Вместо этого я предпочитаю «Botanica Zamoniensis», отпечатанный вручную словарь растений Тулипа Кнофеля, великолепного ботаника и неутомимого странника, величайшего друга замонийской флоры. Настоящие растения, искусно сохранённые в 54 томах и переплетённые в высушенную и склеенную листву. Бесценно при описаниях природы. Рядом: «Собрание сочинений» Зольтеппа Заана, легендарного алхимика, философа и первооткрывателя замомина. Тяжёлое, неумолимое чтение, но незаменимое, когда поэт занимается глубокими, элементарными вопросами. Местами это почти нечитаемо, но если приручить архаичный, громоздкий древнезамонийский стиль Заана, он открывает глубочайшие прозрения. Нужен пример? Zu îsen du gewisen seyn: Beloren in dat smûzzeln. Ant fûrder henkt de pompenswîn: Bat firrlen in de pûzzeln.

Да, пожалуй, так оно и есть.

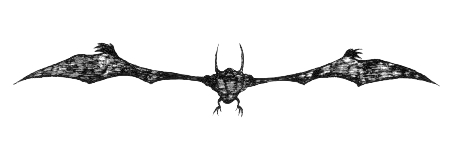

И наконец: «Кровавая Книга». Да, у меня есть один из редких экземпляров, переплетённых в кожу крыльев Летучей Крысы, мрачный и зловещий, этот монолитный печатный труд стоит на правом краю моего подоконника. Мне всегда приходится заставлять себя брать его в руки, и каждый раз я испытываю облегчение, когда могу поставить его обратно. Едва я его открываю, как уже чувствую, что за мной наблюдают. Но поэт время от времени должен заниматься и безднами бытия, и на пути в этот мрачный подвал мышления нет более глубокого проводника, чем это произведение, якобы напечатанное кровью демонов. Каждый раз мне приходится изо всех сил заставлять себя прочитать из него целое предложение, больше я не в силах. Каждое из этих предложений всегда было достаточно тёмным и загадочным, чтобы преследовать меня во сне и отравлять мои сновидения. Хотите провести эксперимент, готова ли моя читательская аудитория вынести одно, всего одно предложениеиз «Кровавой Книги»? Да будет так! Я беру в руки весомый труд… открываю случайное место… дрожащим пальцем слепо указываю на текст, напечатанный тёмно-красным цветом… и что же там написано: «Ведьмы всегда стоят между берёзами». Ведьмы всегда стоят между берёзами. Странно… что это мне напоминает? Не знаю. Знаю лишь, что смысл изречений из «Кровавой Книги» всегда открывался со временем, и каждый раз в тот момент, когда этого меньше всего ожидали… Гм! Хватит на сегодня. Живо обратно мрачную макулатуру! Перейдём к чему-нибудь более приятному, оставим подоконник и обратимся к моему письменному столу. На нём мы найдём: сто листов Гральзундской вержированной бумаги с шероховатой поверхностью. Далее, пять заточенных гусиных перьев и чернильницу с чернилами собственного производства, марки «Кровь динозавра». Зеркало для гримас, важное для отработки и описания выражений лица, часами я могу строить в него рожи. Оппенхаймерская таблица фаз луны, радужная таблица (для определения цвета), деревянный счётчик слогов, ручной встряхиватель букв из слоновой кости, промокашка, двое ножниц для бумаги, Гральзундский языковой метроном (для отсчёта такта при сочинении стихов), несколько камертонов (для настройки тона повествования), бутылка рыбьего жира (поставлена моей экономкой для укрепления здоровья, никогда не используется), мой миниатюрный театр. Ах, мой миниатюрный театр, один из моих любимых инструментов! Я заказал его изготовление в флоринтийской гномьей мастерской по собственным чертежам: уменьшенный в 2500 раз театр, с деревянной сценой, колосниками, опускающимися задниками и кулисами, искусственными деревьями, небесами, стенами, домами, мебелью, дворцами и так далее и тому подобное. Это чудо точной механики помогает мне при написании моих пьес, но и при написании романов оно приносит большую пользу. Я могу воссоздать в нём любую сцену, комнату с точно расставленной мебелью, участок леса, поле, пустыню, большой город, даже корабль в открытом море, потому что мой театр оснащён механически подвижными волнами. На тонких нитях я спускаю своих действующих лиц: йети, вольпертингеров, фернхахенов — почти каждая замонийская форма жизни представлена в моей коллекции маленьким картонным актёром. Таким образом, я могу репетировать сцены и оттачивать диалоги, произнося реплики разными голосами и дёргая за ниточки. С помощью маленького листа металла и кресала я могу изобразить грозу, с помощью спрятанных бенгальских огней и ладана — пожар на фабрике или извержение вулкана. Есть мехи для ветра и бурь, миниатюрная листва и крошечные искусственные снежинки, нитки, имитирующие дождь, рис вместо града, нарисованные торнадо, приливы и отливы и метеоритные дожди — я могу воссоздать любую природную катастрофу, какую только пожелаю. Многие писатели терпят неудачу в изображении таких масштабных событий, потому что не имеют о них визуального представления. Далее на столе: мой микроскоп, мой веер (для моих периодических приступов слабости), мои увеличительные и уменьшительные лупы, калейдоскоп (для развлечения), мой телескоп на штативе. О моих оптических приборах позже, а пока давайте заглянем под стол, потому что там находятся мои часто используемые ящики для вдохновения. Я не имею ни малейшего представления о том, откуда берутся мои идеи, но я знаю, что лучше всего их вызывать: с помощью ароматов. Другим нужен кофе или спиртные напитки, табачный дым или нюхательный порошок, мне достаточно запахов. С этой целью я установил под своим письменным столом старый аптекарский шкаф, в многочисленных ящиках которого находятся самые разнообразные источники запахов: один ящик наполнен палочками корицы (запах корицы вызывает у меня тягу к напряжённой и приключенческой литературе), другой — сушёным лавровым листом (пробуждает мою остроту ума), один — кориандром (хорош для глубокомысленных тем), один — мускатным орехом (восточные мотивы, сказки), один — морскими водорослями (естественно, морские ассоциации), один — зелёным чаем (заставляет меня внезапно рифмовать, не знаю почему), один — изюмом (способствует моему чувству авангардизма), один — серой (литература ужасов), один — сеном (пасторальная поэзия), один — пеплом (грустное, трагедия), один — листвой и лесной землёй (описания природы, в настоящее время выдвинут далеко) и ещё десятки других. Искусство заключается в создании правильной смеси, в открытии подходящих ящиков в нужное время и в нужной степени. Во время письма я постоянно вожусь с ящиками, как сумасшедший органист, который тянет регистры, потому что новая комбинация запахов может натолкнуть меня на сенсационную идею для рассказа. Но иногда я и перебарщиваю, неправильные запахи смешиваются, я пишу непригодную бессмыслицу, и всё пропадает. Тогда я иду в сад и вымещаю злость на овощах. Сейчас ночь, и я вижу только своё призрачное отражение в оконном стекле, но при дневном свете мне открывается колоссальная панорама. Я вижу не только свой маленький сад, но и значительную, прямо-таки образцовую часть мира. Мой дом стоит на возвышенности, я смотрю через садовую ограду вниз на очаровательную долину, по которой вьётся весёлый ручей. На его берегах стоит маленькая деревня, образцовая община с пятнадцатью крытыми тростником фахверковыми домами, за ними возвышаются виноградник и два лесистых холма, укрытые широким небом. Таким образом, я могу обозревать весь мир со своего письменного стола, я вижу природу и творения, деревья и кусты, дороги и дома, солнце, луну и судьбу. Если моего собственного зрения недостаточно, я использую свой телескоп, навожу его на интересующий меня в данный момент фрагмент, слежу за полётом птицы, наблюдаю за деревенскими мальчишками, ловящими рыбу, за крестьянином на винограднике или подглядываю в гостиную красивой булочницы. Ночью я наблюдаю за звёздами. Таким образом, в моём распоряжении находится почти каждый элемент замонийской природы, от звезды до пылинки. Если и этого мне недостаточно, я берусь за микроскоп и исследую микрокосмос. Могу вас заверить, мои микроскопические исследования совершенно ненаучны, да, они отрицают любое эмпирическое познание. Я исследую прекрасное и уродливое, снежный кристалл и глаз циклопа-паука, но не для того, чтобы найти в них какие-либо закономерности или законы природы, нет, меня интересует чистая форма, вдохновение через созерцание. Микроскопический мир содержит зрелища, которые скрыты от невооружённого глаза, как дикие, хаотичные структуры, так и оргии симметрии. Я написал стихи, основанные на структуре крыла стрекозы, на структуре поверхности волоска блохи, на событиях в одной из моих собственных слезинок. Знали ли вы, что на тысяче фасеток глаза подёнки запечатлены тысяча важнейших моментов её жизни? Я написал целый роман, анализируя глаз комнатной мухи, в тысяче маленьких главах: «Первый день — последний». К сожалению, это был довольно большой провал, люди не любят отождествлять себя с комнатными насекомыми. Если я хочу описать сцену битвы, мне достаточно поместить каплю собственной крови под окуляр: резня, которую устраивают в ней кровяные клетки, бактерии и антитела, превращает легендарную битву в Нурненском лесу в безобидную драку. Для изображения горной цепи мне достаточно крошки хлеба, если я хочу описать подводный мир, полный доисторических чудовищ, хватит пипетки воды. Моя коллекция микроскопических образцов больше, чем у университета Гральзунда, только не так систематизирована. Честно говоря, она вообще не упорядочена. Иногда я наугад беру препарат из своих ящиков и кладу его под микроскоп. Иногда из этого получается роман. Но чаще всего нет. На левой стене моего рабочего кабинета висит мой «Музей Осязаний», собственноручно сколоченный из наборных касс моей домашней типографии. Шестьсот шестьдесят шесть маленьких полочек, заполненных предметами с самой разнообразной поверхностью: камни, ракушки, песок, иглы, ржавые монеты, сушёный помёт чаек, листья, трава, стекло, куски руды, смола, дерево, волосы, пробка, шерсть тролля, осколки мрамора, крошечный метеорит, сушёные цветы, окаменевшая вошь-пилот, пуговицы, сушёные грибы, птичьи перья, ногти на ногах, зубы, когти, магнитный камень, крыло эльфийской осы, нога паука-многоножки, янтарь, сухой мох, туалетное мыло, разные бобы, осколок камня с Блоксберга, шлифованные стеклянные линзы, рог единорога, череп вороны, засохший огненный червь, шёлк, бархат, парча, обои, ковёр, обивочная ткань, лён, картон, кожа самого разного происхождения, кора друидовой берёзы, хвост саламандры, кристаллы Мрачной Горы, чешуя канального дракона, мумифицированный человечек бонсай, лист лесного волка… я мог бы продолжать бесконечно. В отличие от некоторых моих коллег, я считаю, что писатель должен не только проникать в суть вещей, но и точно описывать их поверхность. А это возможно только в том случае, если их внимательно ощупать. Что ещё? Большое зеркало для жестов, посреди комнаты. Глобус. Осколок из Крепости Линдвурм под стеклом на мраморном постаменте. Толстые ковры, которые заглушают любой шум. Несколько комнатных растений, преимущественно плотоядных, которые заботятся о немногих надоедливых комарах и мухах, заблудившихся в моей рабочей келье. Далее, большое кожаное кресло, для поздних ночных раздумий с обязательным бокалом красного вина в руке. Маленький столик с топографической моделью континента Ихолл, чья неизведанность уже давно будоражит моё любопытство. Забыл ли я что-нибудь? Конечно, мои читатели не обязаны знать обо мне всё. Боже мой — да меня действительно занесло! На чём мы, собственно, остановились? Ах да — Энсель и Крете. Итак, забудьте пока историю про Энселя и Крете. Позвольте мне лучше ещё кое-что сказать об общественной ситуации в Бауминге: я считаю, что там складывается всё более тоталитарная система. Вы заметили военные шлемы у Пожарной стражи? Чёткие распевы? Авторитарных учителей? Изоляцию от внешнего мира? Любовь к порядку, чистые улицы, униформу, духовую музыку? Всё это признаки политически сомнительных идей, робко прикрытых природоохранной демагогией. Для реакционной политики всегда было отличительной чертой выставлять своих представителей друзьями лесов и лугов. За такой истерически отполированной идиллией обычно скрывается ужас. Пожалуйста, в будущем немного подумайте об общественной ситуации, прежде чем снова позволите себе убаюкать себя далёкими от мира сего сказками. Конец первого мифорезовского отступления.

Крете плакала. — А если мы умрём от голода? — Не умрём. Мы в лесу, а не в море или в пустыне. Здесь повсюду растут ягоды и фрукты. — Но половина из них ядовитая. Так говорили в школе Цветных медведей. А ты знаешь, какие сорта ядовитые, а какие нет? Энсель, конечно, не знал. Когда на уроке ему сказали, что в Большом Лесу растёт примерно пятьсот ядовитых и пятьсот неядовитых сортов ягод, которые к тому же все как-то похожи друг на друга, он пропустил это мимо ушей. Такое всё равно никогда не запомнишь. Он запомнил только малину и решил держаться подальше от всех остальных ягод. Это казалось ему надёжной и удобной системой — до сих пор. Потому что на том месте, где они сейчас остановились передохнуть, росло с дюжину сортов ягод, но ни одной малины. А свои собственные припасы они почти полностью растеряли в лесу. Медленно стемнело. Энсель попытался определить, в какой стороне заходит солнце, но кроны деревьев в этой части леса были слишком густыми. — Мы заночуем здесь, — решил он. — Хватит реветь! Это нам не поможет. Завтра мы просто пойдём весь день в противоположном направлении. Тогда мы автоматически вернёмся туда, откуда пришли.

Крете задумалась, возможно ли, что растения днём спят, чтобы ночью проснуться для своей настоящей жизни. Деревья, поскрипывая, вытаскивали свои корни из земли и, шурша, бродили вокруг, меняясь местами с другими деревьями. Крапива и грибы-трубачи водили хороводы вокруг старых дубов. Лиственные призраки выли, проносясь по лесу. Во всяком случае, так всё это слышалось Энселю и Крете в темноте.

Бруммли Бруммли Бруммли Бруммли Бруммли Бруммли Бруммли Бруммли Бруммли Бруммли Бруммли Бруммли Бруммли Бруммли Бруммли Бруммли Бруммли Бруммли Бруммли Бруммли Бруммли Бруммли Бруммли Бруммли Бруммли Бруммли Бруммли Бруммли Бруммли Бруммли Бруммли Бруммли Бруммли Бруммли Бруммли Бруммли Бруммли Бруммли Бруммли Бруммли Бруммли Бруммли Бруммли Бруммли Бруммли Бруммли Бруммли Бруммли Бруммли Бруммли Бруммли Бруммли Бруммли Бруммли Бруммли Бруммли Бруммли Бруммли Бруммли Бруммли Бруммли Бруммли Бруммли Бруммли Бруммли Бруммли Бруммли Бруммли Бруммли Бруммли Бруммли Бруммли Бруммли Бруммли Бруммли Бруммли Бруммли Бруммли Бруммли Бруммли Бруммли Бруммли Бруммли Бруммли Бруммли Бруммли Бруммли Бруммли Бруммли Бруммли Бруммли Бруммли Бруммли Бруммли Бруммли Бруммли Бруммли Бруммли Бруммли Бруммли Бруммли Бруммли Бруммли Бруммли Бруммли Бруммли Бруммли Бруммли Бруммли Бруммли Бруммли Бруммли Бруммли Бруммли Бруммли Бруммли Бруммли Бруммли Бруммли Бруммли Бруммли Бруммли Бруммли Бруммли Бруммли Бруммли Бруммли Бруммли Бруммли Бруммли Бруммли Бруммли Бруммли Бруммли Бруммли Бруммли Бруммли Бруммли Бруммли Бруммли Бруммли Бруммли Бруммли Бруммли Бруммли Бруммли Бруммли Бруммли Бруммли Бруммли Бруммли Бруммли Бруммли Бруммли Бруммли Бруммли Бруммли Бруммли Бруммли Бруммли Бруммли Бруммли Бруммли Бруммли Бруммли Бруммли Бруммли Бруммли Бруммли Бруммли Бруммли Бруммли Бруммли Бруммли Бруммли Бруммли Бруммли Бруммли Бруммли Бруммли Бруммли Бруммли Бруммли Бруммли Бруммли Бруммли Бруммли Бруммли Бруммли Бруммли Бруммли Бруммли Бруммли Бруммли Бруммли Бруммли Бруммли Бруммли Бруммли Бруммли Бруммли Бруммли Бруммли Бруммли Бруммли Бруммли

Это снова я, Мифорез. Вы, конечно, хотите знать, почему я пишу только «Бруммли», а не продолжаю повествование, верно? А я вам скажу почему: да потому что! Творческая свобода! Чистая случайность! Авангард! Может, я просто слишком далеко выдвинул ящик с изюмом, какое вам дело? Я могу написать сколько угодно этих «Бруммли», а вам придётся это читать, если хотите узнать, что будет дальше:

Бруммли Бруммли Бруммли Бруммли Бруммли Бруммли Бруммли Бруммли Бруммли Бруммли Бруммли Бруммли Бруммли Бруммли Бруммли Бруммли Бруммли Бруммли Бруммли Бруммли Бруммли Бруммли Бруммли Бруммли Бруммли Бруммли Бруммли Бруммли Бруммли Бруммли Бруммли Бруммли Бруммли Бруммли Бруммли Бруммли Бруммли Бруммли Бруммли Бруммли Бруммли Бруммли Бруммли Бруммли Бруммли Бруммли Бруммли Бруммли Бруммли Бруммли Бруммли Бруммли Бруммли Бруммли Бруммли Бруммли Бруммли Бруммли Бруммли Бруммли Бруммли Бруммли Бруммли Бруммли Бруммли Бруммли Бруммли Бруммли Бруммли Бруммли Бруммли Бруммли Бруммли Бруммли Бруммли Бруммли Бруммли Бруммли Бруммли Бруммли Бруммли Бруммли Бруммли Бруммли Бруммли Бруммли Бруммли Бруммли Бруммли Бруммли Бруммли Бруммли Бруммли Бруммли Бруммли Бруммли Бруммли Бруммли Бруммли Бруммли Бруммли Бруммли Бруммли Бруммли Бруммли Бруммли Бруммли Бруммли Бруммли Бруммли Бруммли Бруммли Бруммли Бруммли Бруммли Бруммли Бруммли Бруммли Бруммли Бруммли Бруммли Бруммли Бруммли Бруммли Бруммли Бруммли Бруммли Бруммли Бруммли Бруммли Бруммли Бруммли Бруммли Бруммли Бруммли Бруммли Бруммли Бруммли Бруммли Бруммли Бруммли Бруммли Бруммли Бруммли Бруммли Бруммли Бруммли Бруммли Бруммли Бруммли

Итак, теперь вы, возможно, лучше понимаете, как функционирует тоталитарная система. Несмотря на то что большинство читателей желает следить за ходом истории, некая вышестоящая, нелегитимная в результате свободных выборов сила вмешивается и предписывает читать только «Бруммли».

Бруммли Бруммли Бруммли Бруммли Бруммли Бруммли Бруммли Бруммли Бруммли Бруммли Бруммли Бруммли Бруммли Бруммли Бруммли Бруммли Бруммли Бруммли Бруммли Бруммли Бруммли Бруммли Бруммли Бруммли Бруммли Бруммли Бруммли Бруммли Бруммли Бруммли Бруммли Бруммли Бруммли Бруммли Бруммли Бруммли Бруммли Бруммли Бруммли Бруммли Бруммли Бруммли Бруммли Бруммли Бруммли Бруммли Бруммли Бруммли Бруммли Бруммли Бруммли Бруммли Бруммли Бруммли Бруммли Бруммли Бруммли Бруммли Бруммли Бруммли Бруммли Бруммли Бруммли Бруммли Бруммли Бруммли Бруммли Бруммли Бруммли Бруммли Бруммли Бруммли Бруммли Бруммли Бруммли Бруммли Бруммли Бруммли Бруммли Бруммли Бруммли Бруммли Бруммли Бруммли Бруммли Бруммли Бруммли Бруммли Бруммли Бруммли Бруммли Бруммли Бруммли Бруммли Бруммли Бруммли Бруммли Бруммли Бруммли Бруммли Бруммли Бруммли Бруммли Бруммли Бруммли Бруммли Бруммли Бруммли Бруммли Бруммли Бруммли Бруммли Бруммли Бруммли Бруммли Бруммли Бруммли Бруммли Бруммли Бруммли Бруммли Бруммли Бруммли Бруммли Бруммли Бруммли Бруммли Бруммли Бруммли Бруммли Бруммли Бруммли Бруммли Бруммли Бруммли Бруммли Бруммли Бруммли Бруммли Бруммли Бруммли Бруммли Бруммли Бруммли Бруммли Бруммли Бруммли Бруммли Бруммли Бруммли Бруммли Бруммли Бруммли Бруммли Бруммли Бруммли Бруммли Бруммли Бруммли Бруммли Бруммли Бруммли Бруммли Бруммли Бруммли Бруммли Бруммли Бруммли Бруммли Бруммли Бруммли Бруммли Бруммли Бруммли Бруммли Бруммли Бруммли Бруммли Бруммли Бруммли Бруммли Бруммли Бруммли Бруммли Бруммли Бруммли Бруммли Бруммли Бруммли Бруммли Бруммли Бруммли Бруммли Бруммли Бруммли Бруммли Бруммли Бруммли Бруммли Бруммли Бруммли Бруммли Бруммли Бруммли Бруммли Бруммли

Столько о злоупотреблении властью. Конец текущему отступлению Мифореза.

Это была летучая крыса, запутавшаяся в её волосах, но у Крете было достаточно оснований полагать, что это острые пальцы ведьмы тянутся к ней из темноты. Энсель придерживался того же мнения, когда крылья кровопийцы коснулись его. Летучая крыса, в свою очередь, решила, что попала в сеть древесного паука-крысолова, и яростно дёргалась и царапалась, чтобы освободиться — обычное недоразумение в темноте, которое привело всех участников в неуместную истерию. Крете визжала, Энсель визжал, и летучая крыса тоже визжала. Затем она внезапно выпуталась из волос и, пронзительно воя, улетела. Прошло немало времени, прежде чем брат и сестра снова успокоились, если быть точным, до следующего утра. Только когда первые лучи солнца согрели лес, они разжали объятия.

— Да, этот лес полон тайн, — прохрипел вдруг голос, принадлежавший не Крете. — Стоит немного копнуть, и на поверхность вылезают самые удивительные вещи. Энзель вздрогнул от неожиданности и огляделся. На одном из узловатых надземных корней соседнего гигантского вяза, закинув ногу на ногу и жуя травинку, сидел маленький гном. Энзель мог поклясться, что, когда они усаживались, на дереве никого не было. Его сестра тоже была удивлена. — Пожалуйста, не извиняйтесь за то, что не заметили меня, — сказал гном. — Мне не привыкать, что меня игнорируют. Уголки его рта дрогнули, как будто он вот-вот разрыдается. Затем он проворно спрыгнул с корня на свои короткие ноги. У него была зеленая, неровная кожа и мутные желтые глаза. Его маленькое, коренастое тело было облачено в одежду, сшитую, казалось, из мешка. Крете подозрительно оглядела фигуру. — Ты лесной гном? — Что? Лесной гном? — Гном обиженно нахмурился. Он хотел что-то ответить, запнулся и, казалось, задумался. Затем он показал на себя обоими указательными пальцами и широко улыбнулся. — Точно. Лесной гном. Это я. Друг дерева. Вы тоже друзья дерева? Тогда вы мои друзья. Кто друг дерева, тот и мой друг. — Он по-приятельски похлопал по корню вяза. — Мы из Фернхахингена. Меня зовут Энзель. Это моя сестра Крете. — Приятно познакомиться. Меня зовут, э-э... это, э-э, неважно. Рад с вами познакомиться. — Мы здесь на каникулах в Большом Лесу, — сказала Крете. — Интересно. Могу я спросить, что вы делаете в стороне от официальных туристических троп? Не бойтесь, я не из Лесной Стражи Баумингена. Я спрашиваю из простого любопытства. — Мы заблудились. — Вы заблудились? — Лицо гнома просветлело. — Это просто пре... э-э... это ужасно! — Гном печально скривил уголки рта, растопырил пальцы левой руки и приложил их к груди, словно его сердце внезапно отяжелело. Глаза его наполнились водой, и голос начал дрожать. — Бедные вы дети! Заблудились! Заблудились в Большом Лесу! У меня сердце разрывается. — Гном заковылял по листве, словно его ударили стрелой в спину. Он прислонился к большому корню. — Могу я вам помочь? Я люблю помогать. Прямо-таки из профессиональной страсти. Я Гном-Помощник. — Ну, мы, конечно, хотели бы знать, в каком направлении... — начал Энзель. — Только это? Правильное направление? Это все, что я могу для вас сделать? — Это было бы очень любезно с вашей стороны. — Ну, в каком направлении вы хотите? В том направлении, где я еще несколько минут назад слышал пение Цветных Медведей? Или в противоположном направлении, вглубь леса, где, по слухам, свирепствует злобная ведьма и где и по другим причинам не совсем безопасно? — Что за глупые вопросы? Конечно, в направлении медведей. Крете раздражало это театральное кривляние. Гном ей не нравился, и тон ее голоса не оставлял в этом никаких сомнений. Гном опустил голову и понизил голос. — Хорошо. Относись ко мне как к куску грязи. Меня это не задевает. Мне не привыкать. Я всего лишь гриб между твоими пальцами, принцесса. — Не будь таким грубияном, — прошипел Энзель. — Он ведь просто хочет нам помочь. Лесной гном мгновенно изменил свое поведение. Глаза его сузились в щелочки, по лицу расползлась широкая ухмылка. Он заговорил теперь очень тихо, почти заговорщически: — Конечно, я могу вам помочь. Без проблем. Чего только не сделаешь для своих друзей? Вопрос лишь в том: что мои новоиспеченные друзья могут сделать для меня? Вы ведь знаете: рука руку моет. — Он потер ладони друг о друга. — Вот видишь, — сказала Крете. — Он хочет нас обобрать. — Какое некрасивое слово из уст принцессы, — воскликнул гном. — Я предлагаю честную сделку, а меня сразу обвиняют в грабеже. Ну, тогда и не надо. — Он скрестил руки на груди и принял оскорбленный вид. — Так мы никуда не продвинемся, — сказал Энзель. — Просто скажи нам, что ты хочешь. — А что вы можете предложить? — У нас еще пять малинок. — Это наши последние припасы! — воскликнула Крете. — Зачем нам припасы, если мы скоро будем дома? — Договорились, — сказал гном. — Я возьму малину. Он схватил ягоды, медленно вытянул руку и указал указательным пальцем на запад. — Туда. Там пели Цветные Медведи. Громко и фальшиво. — Большое спасибо! — сказал Энзель. — Пожалуйста! Могу я еще что-нибудь для вас сделать? — Нет, спасибо! — сказала Крете и потащила Энзеля за руку в указанном направлении. Гном остался на поляне. Он подождал, пока оба не скрылись в лесу. — Малина, — сказал он потом. — Ненавижу малину. Кхе-хе-хе! Он с отвращением бросил лесные ягоды за спину и исчез в подлеске в противоположном направлении. На восток, откуда он действительно слышал пение медведей.

Братья и сестра шли весь день, без долгих перерывов и не обнаружив ни единого признака того, что они приближаются к Баумингенской общине с ее туристическими тропами. Энзелю уже казалось, что он узнает некоторые места в лесу. Он запомнил несколько приметных дубов и теперь был почти уверен, что только что миновал один из них. Он не сказал Крете, что, по его мнению, они ходят кругами. Затем они вышли на поляну, и Крете тоже сразу узнала поваленное дерево. — Отлично! — быстро сказал Энзель, чтобы не дать волю нытью. — Теперь у нас есть решение! Мы только что шли в этом направлении — оно явно было неправильным. На этот раз мы пойдем в противоположном — и вернемся домой. Логика Энзеля не слишком убеждала Крете, но она не стала возражать, потому что сама пыталась подавить страх. Солнце снова садилось, дневной свет медленно исчезал в постоянно расширяющихся тенях деревьев. Если они не хотели провести еще одну ночь в темном лесу, нужно было что-то предпринять. Они быстро зашагали дальше, и через несколько километров Крете решила выбросить туфли, потому что волдыри на ее ногах становились все больше. Лесная почва была мягкой и теплой, босиком идти было гораздо приятнее. Тем не менее Крете внимательно смотрела под ноги, чтобы снова не наступить на скунса{5} или что-нибудь столь же неприятное. Черные, остроконечные грибы, которых Крете раньше никогда не видела, росли в этой части леса, и количество мха было поразительно велико. Вдруг Энзель остановился. — Тихо! — прошептал он. Крете испугалась. — Ведьма? — Тсс! Энзель услышал голоса. Он услышал пение. — Слышишь? — спросил он Крете. — Да. Кто-то поет. — Хм. — Это ведьма? — Нет. Ведьмы не поют. — Откуда ты это знаешь? Энзель напряженно прислушивался. Теплый ветерок пронесся по лесу, и вдруг он смог расслышать, что там поют, по крайней мере, отдельные слова:

"Треск [неразборчиво] не нравится, Ведь где [неразборчиво] огонь, [неразборчиво] нас равнодушными, [неразборчиво] горит лес. Да, [неразборчиво] это мы, Только для [неразборчиво] здесь, Огонь [неразборчиво] пивом..."

Это было явно пение Цветных Медведей! Энзель и Крете должны были снова находиться недалеко от опушки леса, или отряд пожарных стражей отправился на их поиски вглубь. — Помогите! — крикнула Крете. — Мы здесь! — закричал Энзель. Они побежали в направлении пения. Перепрыгнув через корни могучего дуба (который Энзель, несмотря на свое волнение, узнал как тот, на который он безуспешно пытался взобраться), они смогли различить на некотором расстоянии несколько разноцветных пятен, двигавшихся зигзагообразно — марширующих Цветных Медведей на патруле. Пение теперь было слышно громко и отчетливо:

"Треск нам не нравится, Ведь где трещит, часто дымит огонь, И треск не оставляет нас равнодушными, Ведь где трещит, горит лес. Да, пожарные стражи, это мы, Только для тушения мы здесь, Огонь — водой, жажду — пивом..."

Можно ли мне здесь немного высказаться о лирическом качестве Баумингенских песен? «И треск не оставляет нас равнодушными» — так обычно выражаются только слабоумные Йети, у которых непреодолимые проблемы с Замонийской грамматикой. «Только для тушения мы здесь, огонь — водой, жажду — пивом» — это, надеюсь, не только у профессионального словотворца вызывает сомнения в культурном развитии нашего континента. Здесь варварство, загнанное в рамки рифмы, торжествует над всяким лирическим чутьем, здесь тупая популярность братается с лепетом. Этот добродушный юмор, эта предписанная веселость в сочетании с воинственным пением — меня как художника это задевает. По-моему, это гораздо более угрожающе, чем, скажем, народные россказни о ведьмах. Вот что для меня настоящие угрозы: небрежная грамматика, скрипучие рифмы, плохой стиль в сочетании с лишь плохо завуалированными политическими целями. У меня появилось нестерпимое желание снова написать несколько страниц «Бруммли».

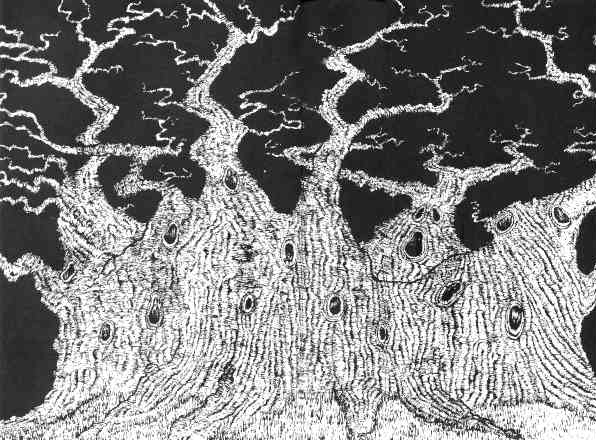

— Помогите! — снова закричала Крете. Энзель схватил ее за руку, и они вместе побежали в направлении марширующих Цветных Медведей. Лес стал редеть, и на небольшом расстоянии оба заметили один из дощатых настилов. Они бежали так быстро, как позволяли их короткие ножки. Медведи были всего в нескольких сотнях метров, теперь Крете уже могла различить колпаки, которые явно отличали их как пожарных стражей. Цветные Медведи быстро маршировали и скрылись за холмом. — Быстрее! — крикнула Крете и потащила своего неспортивного брата за собой. Они собирались пробежать между двумя тонкими соснами, когда перед ними начала вздыматься лесная почва. Листья и ветки образовали небольшой холмик, который продолжал расти, словно из земли поднимался муравейник. Энзель и Крете застыли. Холмик продолжал выгибаться и принимать очертания тела. Из кучи листвы высвободились руки и ноги, из массы выросла голова, открылись зеленые хищные глаза. Перед Энзелем и Крете стояло трехметровое существо, поверхность которого, казалось, состояла из увядших листьев и имело форму волка. В центре головы листья разошлись, и открылась внушительная пасть. Зубы в ней были из дерева, а из пасти свисал длинный зеленый лист-язык, с которого на лесную почву капала густая смола. Пасть открылась настолько широко, что можно было заглянуть в темную глотку, из нее донесся звук, который звучал довольно расслабленно. Это был прямоходящий Лиственный Волк{6}, и он, казалось, зевал.

Однажды я видел Лиственного Волка в Зоологическом институте для общественно опасных форм жизни Атлантиды. Это был очень старый, уставший экземпляр, но, тем не менее, я помню то уважение и инстинктивный страх, которые охватили меня, когда животное вдруг поднялось на две ноги и направилось к поилке. Он был не менее трех метров ростом, от него исходил дикий, неприятный запах, смесь запаха хищной кошки и гниющей листвы. Я — прямоходящий динозавр и ношу в себе задатки одного из самых опасных хищников нашего континента — и все же я был глубоко впечатлен. Спонтанно я написал стихотворение:

Стареющему Лиственному Волку

Листья твои совсем увяли, И взгляд блуждает без огня, И бедра жиром обрастают, Но все равно страшишь меня.

Зубов твоих клыки притуплены, И лапы дрожьюохвачены, И пасть зевает непрестанно, Но все равно ты заключен.

Ведь чудится мне мощь лесная, И хищность взора я ловлю, Что в глубине тебя пылает, И потому я отступлю.

Лиственный Волк еще не совсем пришел в себя. Он находился в фазе глубокого сна, когда топот Энзеля и Крете разбудил его. Лиственным Волкам всегда снятся сны об увядании, поэтому все их сны — кошмары, каждый сон полон мучений и предчувствия смерти. Тем сладостнее для них пробуждение, тем радостнее встречают они свет нового дня. Лиственный Волк шатался, словно пьяный. Что за идиотский сон ему приснился? Он — увядать! Смешно. Как мощно пульсировал в нем хлорофилл! Но что это за ужасное пение раздавалось ранним утром?

"Треск нам не нравится, Ведь где трещит, часто дымит огонь, И треск не оставляет нас равнодушными, Ведь где трещит, горит лес. Да, пожарные стражи, это мы, Только для тушения мы здесь, Огонь — водой, жажду — пивом..."

Волк протер глаза и мобилизовал свои хищные чувства. Откуда взялось это пение? Перед ним стояли двое парализованных от страха детей-гномов, которым явно было не до пения. Его пробковый нос дернулся и наполнился смолой, его листья-уши насторожились, он почуял и прислушался к лесу: шесть Цветных Медведей, поющих, удаляющихся в северном направлении. Гм. Шесть упитанных Цветных Медведей или двое тощих детей-гномов. Ему нужно было решить, что он предпочитает на завтрак. Волк злобно зарычал: Вечно эти решения! С Цветными Медведями он обычно справлялся, но шесть сразу — это могла быть утомительная битва с неопределенным исходом. К тому же он только что проснулся — на завтрак он предпочитал легкоусвояемую, нежирную пищу. Медведи, вероятно, тяжело лежали бы у него в желудке целыми днями, а кошмаров ему и так хватало, короче говоря: Лиственный Волк решил выбрать двух неаппетитных гномов.

Пение Цветных Медведей удалялось, крики Энзеля и Крете затерялись в музыкальном рвении лесных стражей. Помощи оттуда им ждать не приходилось. Об Лиственных Волках Энзель уже слышал или, точнее, читал в своих романах о Принце Хладнокровном. Они таились в больших лесах, вернее, в основном находились в глубоком сне, пока кто-нибудь не совершал ошибку, не вторгался в их владения и не будил их. Затем они разрывали и пожирали своих жертв — если, конечно, это случайно не оказывался Принц Хладнокровный, который, разумеется, давал им ужасный урок замонийского фехтования, в то время как его верный спутник и оруженосец, горбатый, трусливый и немного глуповатый гном по имени Рункельштиль, спасался бегством на дуб и подбадривал своего господина. Лиственный Волк тяжело размял конечности. — Дуб! — крикнул Энзель и хлопнул себя плоской ладонью по лбу. Он схватил Крете за запястье и потащил ее за собой. Если бы они успели добраться до дуба и взобраться на него, прежде чем Волк очнется от своего оцепенения, они были бы спасены. Волки не лазают по деревьям. Лиственный Волк озадаченно посмотрел им вслед, еще раз от души зевнул и затем тяжело поплелся следом. Энзель и Крете помчались через лес. Ветер еще раз донес до них издалека песню Цветных Медведей.

"Треск нам не нравится, Ведь где трещит, часто дымит огонь, И треск не оставляет нас равнодушными, Ведь где трещит, горит лес. Да, пожарные стражи, это мы, Только для тушения мы здесь, Огонь — водой, жажду — пивом..."

Крете первой добралась до дуба. Энзель с изумлением наблюдал, как она взбирается по гладкой коре, проворная и уверенная, словно белка, инстинктивно используя каждый крошечный выступ, каждую развилку своими пальцами и ногами. В мгновение ока она уселась на ветке в трех метрах над землей. — Давай! — крикнула она Энзелю. — Это очень просто. Энзель попытался вцепиться пальцами в кору. Два ногтя тут же сломались, третий так неприятно вывернулся назад, что он тут же прекратил попытки. — У меня не получится! — правильно оценил он ситуацию. Он в отчаянии посмотрел на Крете. Его сестра уже забралась на ветку повыше и возилась с лианой. Лиственный Волк вылез на вершину лесного холма, идущего вразвалку, по-другому его способ передвижения было не описать. Он почесал затылок и все еще зевал. Энзель был парализован одним видом Волка, его ноги стали ватными и еще менее пригодными для лазания. Крете была в безопасности. Может быть, ему просто бежать дальше? Растение-лиана обвилась вокруг головы и шеи Энзеля. Он посмотрел вверх и увидел, как Крете привязала лиану к толстой ветке. — Держись за нее и перебирай ногами по стволу. Это проще, чем лазать. Энзель схватился за вьющееся растение и потянул его на себя. Затем он ухватился за него обеими руками, поднял ноги и крепко прижался ступнями к дереву. Лиственный Волк издалека с удивлением наблюдал за этим зрелищем. Что это за неаппетитные гномы вытворяют на его любимом дереве? Пока Энзель подтягивался на руках по лиане, он перебирал ножками по дубу, как древесный жук. Крете помогала ему, подтягивая лиану сверху. В мгновение ока Энзель уселся рядом с ней на ветке, совершенно недоступной для волков. Его паника сменилась триумфом, он обнял Крете, глубоко вздохнул и издал крик облегчения. Примерно в пятидесяти метрах от них подкрадывался Лиственный Волк, он все еще выглядел усталым, а теперь даже почти жалким. Может быть, подумал Энзель, они могли бы немного подразнить его и побросать в него желудями. Тогда он рано или поздно уберется восвояси. Позади них находилось большое дупло, о содержимом которого Энзель уже давно строил догадки. Может быть, они могли бы заползти туда и переждать, пока Волк не уйдет. Энзель подполз по широкой ветке к отверстию и заглянул внутрь. Дуб казался совершенно полым внутри, но был заполнен всевозможными предметами. С одной стороны, совершенно бесполезный хлам, с другой — очень ценные вещи: золотые цепи, серебряные доспехи, жемчужные ожерелья, шлемы из мидгардской стали, мешки, полные монет. А между всем этим лежали бесчисленные кости и черепа. У Энзеля от увиденного закружилась голова. Ноги его подкосились, и он полетел вниз головой в дупло дерева.

"Треск нам не нравится, Ведь где трещит, часто дымит огонь, И треск не оставляет нас равнодушными, Ведь где трещит, горит лес. Да, пожарные стражи, это мы, Только для тушения мы здесь, Огонь — водой, жажду — пивом..."

В последний раз донесся до них песенный хор медведей, Крете едва могла его разобрать. Лиственный Волк уже подошел к дубу и с любопытством смотрел вверх. Крете внимательно следила за ним. — Волк стоит сейчас у дерева, — крикнула она брату. Энзель поднялся среди сокровищ и сверкающих костей. Череп медведя лежал перед ним на ложе из золотых монет и таращился на него пустыми глазницами. Из левого глаза выползла уховертка и неприятно защелкала клешнями.

— Два! — сосчитала Крете. Они во второй раз потерлись носами. Лиственный Волк схватился за большую ветку, на которой сидели оба. Он мощно подтянулся. — Три! — прошептала Крете и задумалась, не остановиться ли на этом и просто спрыгнуть. Но в фернхахской школе ей так сильно вбили в голову замонийскую исконную математику, что она не могла пересилить себя и остановиться на нечетном числе, пропустив Четыре. — Четыре! — собралась было выкрикнуть она и наклонилась для последнего трения носами, но тут Волк уже оказался над ними и схватил их обоих за горло. — Ургх! — издал Энзель. — Аргх! — издала Крете.

Неужели это не должно заставить нас задуматься о замонийской системе образования? Неужели это не должно заставить нас задуматься о том, что мы внушаем нашим детям в государственных учебных заведениях? Я тоже в начальной школе должен был зубрить замонийскую исконную математику, и этот бесполезный балласт я тащу с собой по сей день. Я невольно начинаю заикаться, когда хочу произнести числа Пять, Шесть или Семь, не говоря уже о куче других чисел. Кто-нибудь еще помнит замонийский скелетный алфавит? Поскольку тогдашний министр образования Ша Коккен был страстным рыболовом, он заменил замонийские буквы скелетами промысловых рыб, и тем, кому в то время не повезло быть обязанным посещать школу в Замонии, пришлось заучивать силуэты рыбьих скелетов. Даже сегодня я могу отличить позвоночник окуня (F) от позвоночника ручьевой форели (K) — и что мне с этого, кроме того, что важное пространство моего мозга занято этой ерундой? Лишь слабое утешение, что Ша Коккен был проглочен тираннокитом во время ныряния нагишом на Замонийской Ривьере. Во всяком случае, я еще помню, что заикание было обязательным предметом в замонийских гимназиях, потому что в то время в атлантическом парламенте заседала партия косноязычных наттифтов. Поскольку на то, чтобы что-то сказать, уходило гораздо больше времени, мучительные уроки длились вдвое дольше, чем обычно. Три года замонийские уроки физкультуры заменялись многочасовым холодным душем — из-за опечатки министерства культуры. И так далее, и тому подобное, история замонийской образовательной политики полна таких причудливых ошибок за счет нашей молодежи. Даже сегодня филофизика Соловейчика преподается как обязательный предмет во всех замонийских университетах — интеллектуальная дисциплина, которую не может понять ни одно живое существо с менее чем семью мозгами. К чему я клоню: я считаю, что определенные учебные материалы могут нанести детям длительную психологическую травму. Пример Крете: в опасной для жизни ситуации она не способна отказаться от оторванной от жизни арифметики, хотя и подозревает, что это только усугубит ее положение. Почему бы нам просто не позволить нашим детям учить то, что они хотят учить? Если они хотят изучать замонийскую исконную математику, они, возможно, станут замонийскими исконными математиками. Если они хотят научиться готовить, они станут поварами. Если они хотят научиться писать, в лучшем случае они станут писателями, а в худшем — авторами писем с угрозами. Если они вообще ничего не хотят учить, они просто останутся тупицами или станут литературными критиками.

Лиственный Волк крепко сжимал горла Энзеля и Крете, но не перекрывал им дыхание. Оба не осмеливались пошевелиться ни на миллиметр. Волк смотрел на них странно мутными и в то же время неподвижными глазами. Такого печального, безнадежного взгляда никто из братьев и сестер еще никогда не видел, он внушал им больше страха, чем острые когти на их шеях и деревянные клыки, с которых капала смола.

Прошу прощения — но слово «литературный критик» разбередило мои старые раны, я никак не могу продолжить повествование, не высказавшись на эту тему. Знаете, что критики могут мне сделать? Да пойти они могут в баню{7}! Да-да! Прошу прощения за мои резкие слова, но когда я думаю о литературных критиках, во мне просыпаются мои старые инстинкты ящера. Какая квалификация нужна, чтобы иметь право критиковать мою работу? Нужно прочитать мою книгу, вот и все — а большинство из них даже этого толком не сделали. Представьте себе соотношение сил между литератором и литературным критиком: я работаю над книгой год-два, критик бегло прочитывает ее за час-два, при этом пропуская лучшие места, чтобы лучше запомнить худшие. И после этого он считает себя вправе подвергнуть мою книгу публичной критике в «Гральсундском курьере культуры», разнести ее в пух и прах, отговорить людей от покупки и разрушить два года моей жизни. Мой пекарь печет вкусные булочки. Чаще всего они восхитительны, но иногда он кладет слишком много муки или слишком мало сахара, и они становятся клеклыми или невкусными. Разве я пойду после этого и опубликую в «Гральсундском курьере культуры» разгромную рецензию на его булочки, чтобы довести его пекарню до грани разорения? Нет, я думаю, что у него был плохой день, может быть, его дети больны, или он переутомился от выпечки. Я вспоминаю все те вкусные булочки, которыми он меня уже порадовал, я думаю о его тяжелой ночной работе у печи и на следующий день снова иду в его пекарню, чтобы дать ему новый шанс. Не то что критики. Это в основном неудавшиеся писатели, у которых в ящике стола лежит провалившийся роман или стопка отвергнутых стихов, и они хотят отомстить за это своим успешным коллегам. Озлобленные, сварливые субъекты, которые не могут насладиться едой, потому что постоянно ищут в тарелке волос. Слизееды, воняющие секретом скунса, обитатели канализации. Да, Лаптантидель Латуда{8} — это я о тебе! (Если вы не высокомерный критик Лаптантидель Латуда, пожалуйста, пропустите следующие 50 строк, потому что они вас не касаются. Это личное. Большое спасибо.) Я ведь знаю, Латуда, что ты здесь ошиваешься, что ты дочитал до этого места, чтобы выискать какие-нибудь стилистические недостатки, чтобы пригвоздить меня к позорному столбу замонийской литературной критики. Но я также знаю, что ты до сих пор ничего не нашел, безупречно и неприступно стоит моя проза перед твоим изумленным взором, как мерцающие доспехи, покрытые искусной чеканкой, многослойно покрытые золотом и серебром и отполированные ангелами. Я понимаю твое задыхающееся изумление, это тупость жалкого и отчаявшегося существа, которое живет в мире страданий и ненависти и впервые в жизни видит что-то совершенное. Я отдаю себе отчет в том, Латуда, что ты попытаешься облить это совершенство грязью, но на этот раз я готов и сам наношу первый удар. Этого ты не ожидал, да, ты, высасывающая слоги пиявка? Мифорезовское отступление — это художественный прием, которого ты не ожидал даже в своих худших кошмарах (которые, вероятно, заполнены моими литературными премиями). Отныне я могу в любой момент лично на тебя наброситься, ты больше никогда не сможешь прочитать мою книгу без постоянного страха, что на следующей странице я наброшусь на тебя, как ангел мщения. И поверь мне, я буду делать это с той же несоразмерностью и произволом, с которыми ты в своих разгромных рецензиях набрасывался на мои беззащитные произведения. Берегитесь, литературные паразиты: отныне мы вооружены и опасны. С помощью мифорезовского отступления я даю писателям Замонии выкованную из слов сталь, с помощью которой они наконец-то смогут защитить себя от таких графоманов, как ты, Латуда! Я вижу, как ты извиваешься от этой книги, как червь, в пыли своей жалкой критиканской конуры, где известка сыплется со стен, как в твоем сморщенном мозгу. Я ведь точно знаю, это ты стоишь за тем, что мне не присудили Золотой Гутценхаймерский молот рифмоплетов! Я знаю, что ты был в жюри, даже несмотря на то, что приклеил себе фальшивые бакенбарды, бездарный завистник! Продажи моего романа «Монокль Циклопа» полностью остановились после твоей продиктованной недоброжелательством разгромной рецензии в «Гральсундском курьере культуры», паразитический пещерный тритон! Но теперь ты наконец-то знаешь, каково это — быть публично облитым грязью. Как тебе, например, если я расскажу здесь, что твой отец был кровожадным точильщиком ножниц, который кормил свою семью из мусорного бака? Что ты провалил атлантический выпускной экзамен из-за «Неисправимо» по замонийскому? Что твои соседи видели, как ты посреди ночи блевал в свой почтовый ящик, распевая замонийский национальный гимн? Но мы не будем переходить на личности. Нет, будем переходить на личности! Я плюну тебе в глотку, Латуда, я буду преследовать тебя своей ненавистью до самой могилы и танцевать на твоем гробу, я напишу о тебе некролог, который покроет твою семью позором на целые поколения, я буду преследовать тебя в самой глубокой критиканской преисподней, где тебя наверняка будут варить на медленном огне в твоей собственной желчи, пока… Ай! Ой! Черт! Вот до чего мы докатились: мой желчный пузырь. Ой! Это всегда одно и то же: когда я слышу слово «литературный критик», мои органы выходят из строя. Мой мозг вращается, а желчь пузырится. Ой! Ну ладно, продолжим текст, это успокаивает.

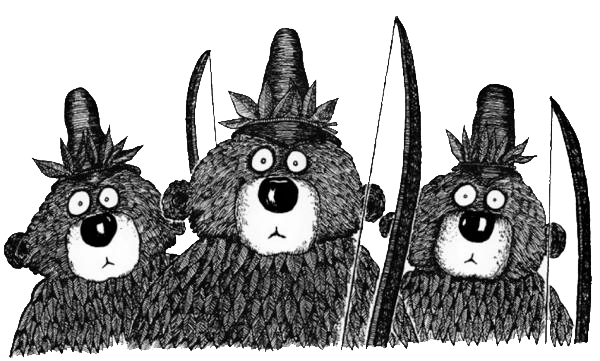

Через некоторое время — должно быть, прошли уже минуты — чудовище все еще не двигалось. Его глаза тоже были неподвижны, никаких подергиваний, никакого моргания, никакого движения зрачка. Только этот ужасающий взгляд в пустоту. Энзель впервые осмелился качнуть головой. Животное (Растение? Растение-животное?) не отреагировало. Крете подняла руку и коснулась лапы волка. Он не подал никаких признаков жизни. — Он уснул, — прошептал Энзель. — С открытыми глазами? — прошипела в ответ Крете. Энзель знал только, что у Лиственных Волков были очень необычные привычки сна — они впадали в летнюю спячку (из которой они его разбудили), они спали под землей, им снились исключительно кошмары — почему бы им не клевать носом с открытыми глазами? В замонийской природе было возможно многое, вообще все. — Может быть, мы сможем разжать его пальцы, не разбудив его? — спросила Крете. — А если он проснется? Крете задумалась. — Он все равно когда-нибудь проснется. Энзель глубоко вздохнул и коснулся лапы, лежавшей у него на шее. Он внимательно следил за выражением морды волка и медленно и осторожно попытался освободить хватку первого когтя. Взгляд Лиственного Волка оставался неподвижным и тупым. Коготь был жестким и холодным и оказывал некоторое сопротивление, но все же поддался. Контроль волчьих глаз: все неподвижно. Энзель отогнул второй коготь. Шевельнулось ли растение-чудовище? Нет. Да! Нет. Сердце Энзеля колотилось, как паровой насос. Третий коготь. Контроль: ничего. Четвертый. Энзель был свободен. Тем временем Крете тоже убрала лапу со своей шеи. Лиственный Волк оставался в своей стоической позе, взгляд застыл, как и все остальное тело, когти застыли в том положении, в которое их согнули дети: ужасающе, но безопасно, как жуткая фигура в музее восковых фигур. Энзель и Крете высвободились из-под чудовища и проползли между его ног, осторожно и бесшумно. Они приготовились к прыжку, Энзель бросил последний взгляд на волка. Он все еще был неподвижен. И в его спине торчали три длинные стрелы, все с зеленым оперением. — Ну, — раздался голос из леса, — он готов! Мертв. Можете немного пошуметь, он больше не проснется. Стрелы пропитаны контактным ядом, вызывающим мгновенное окоченение трупа. Энзель и Крете выглянули на поляну. Деревья. Листва. Кустарник. Никаких признаков жизни. — О, извините, — сказал голос, звучавший приглушенно и добродушно. — Маскировка. Если мы не двигаемся, нас не видно. Тут, казалось, зашевелился куст, листья затрепетали, как будто по ним пробежал ветер. Второй куст пришел в движение. Третий куст зашуршал, и из него вышли три медведя с шерстью разного оттенка зеленого (травянисто-зеленого, изумрудного и оливкового), замаскированные с головы до пят листвой. Они держали в руках большие длинные луки и несли колчаны, полные стрел с зеленым оперением, за спиной. Их было трудно отличить от окружавшего их леса.

— Ну, спускайтесь. Мы хорошие, — добродушно рассмеялся один из них. Энзель и Крете спустились вниз по лиане. Оливковый медведь, который, казалось, был за главного, подошел к ним, взял руку Крете и склонился для элегантного поцелуя руки. — Мадам? Разрешите представиться: меня зовут Хррхрмхррхрм! — Он аффектированно закашлялся, неразборчиво пробормотав свое имя в бороду. Два других медведя тоже искусственно закашлялись в кулаки. — Что, простите? — спросила Крете. — Хочу сказать: мое имя не имеет значения. Зовите меня просто Девятнадцать. Или Двенадцать. Мне все равно, как вы меня будете называть, только не моим настоящим именем. Или у вас проблемы с замонийской праматематикой? Тогда зовите меня Двойная Четверка. Или Двойная Двойная Четверка. Это не имеет значения. Это Два и Три. Их действительно еще воспитывали на замонийской праматематике, отсюда и незамысловатые секретные имена. Секретные имена? Энзель насторожился. Все, что содержало слово «секрет», его очень интересовало. Если бы его родители назвали все овощи, которые он не любил, «секретными овощами», он бы уплетал их с жадностью. Но взрослые не были такими проницательными. Медведь откашлялся и заговорил немного более официальным тоном. — Э-э, полагаю, вы двое - сбежавшие фернхахские дети? Энзель и Крете фон Хахен? Оба виновато кивнули. — Поздравляю. Вы — главная тема для обсуждения в Бауминге последние двадцать четыре часа. Энзель и Крете смущенно уставились на свои ботинки. — Ваши родители находятся под наблюдением врача. Ваша мать целый час страдала от гипервентиляции, когда узнала об исчезновении своих любимых детей. Фернхахские дети смущенно теребили пальцы. — Мэр Бауминга объявил чрезвычайное положение в стране, впервые с тех пор, как пятнадцать лет назад на нас обрушился большой фистербергский шторм. Вы знаете мэра Бауминга? Ну, вы с ним познакомитесь. Крете побледнела. У Энзеля на лбу выступил пот. — Ладно, мы здесь не для того, чтобы вас судить. Это дело мэра. — Медведь хотел было продолжить, но вдруг запнулся. — Есть только одна вещь… как бы это сказать?.. Таинственный медведь, казалось, смутился еще больше, чем Энзель и Крете. Его коллеги тоже издавали звуки смущения. Все трое шаркали лапами по листьям и опускали глаза, как влюбленные пестрые медведицы. — Ну, дело в том, что мы — Таинственные Лесничие. Это делает все дело несколько щекотливым. Два и Три утвердительно кивнули. Энзель насторожился. — Дело в том, что Таинственное Лесничество функционирует только до тех пор, пока оно таинственное. Иначе это будет уже не Таинственное Лесничество. А Общеизвестное Лесничество. Мы понятно выражаемся? Энзель и Крете сделали понимающие лица, но ничего не поняли. — Ну ладно, — вздохнул медведь. — Мне, наверное, придется объяснить подробнее… Энзель и Крете слушали. — Когда мы впервые заселили Большой Лес, это, конечно, облетело всю Замонию и, волей-неволей, оказало магнетическое воздействие на множество сомнительных личностей. Поэтому мы построили сторожки на подъездных путях, и благодаря этому отсеяли целую кучу Кровавых Окороков, Клыканов, Пещерных Троллей, Лиственных Волков и тому подобной нечисти. Но оставались еще территории между домиками, здесь мы могли патрулировать, но мы не могли и огородить весь лес. Было невозможно помешать той или иной нежелательной форме существования проникнуть в лес. Потом произошли неприятные вещи. Исчезли туристы. Даже несколько Цветных Медведей. Энзель и Крете переглянулись. В рекламных проспектах Бауминг всегда рекламировался как место, свободное от опасностей. Именно поэтому их родители из года в год проводили здесь свой отпуск. — Ну, нам удалось в значительной степени затушевать эти вещи… э-э, скрыть, чтобы избежать всеобщей паники. Хм-м… Медведь несколько раз откашлялся. — Чтобы разобраться в произошедшем, мы основали Таинственное Лесничество. У Пожарных Стражей, конечно, внушительное воздействие на туристов и небольшие пожары, но для профессиональных злодеев их недостаточно. Ведь их слышно за много километров с их Пожарной Песней, это все равно, что повесить им на шею колокольчики. Нужна была ударная группа тайно действующих Цветных Медведей, которые оперировали бы в тени леса. Таинственные Лесничие. Медведи между листьями. Нас не видят, нас не слышат, нас не знают — но мы всегда рядом. Два других медведя прыгнули в кусты, чтобы продемонстрировать свое искусство маскировки. Они растворились среди листьев до полной невидимости. Затем они снова появились и самоуверенно заворчали. Энзель был впечатлен. Это граничило с волшебством. — Принимаются только цветные медведи зеленого окраса, имеющие лицензию лучника, не состоящие в браке и умеющие хорошо прятаться. Энзель впервые в жизни пожелал быть зеленым. — Мы уже некоторое время следили за Лиственным Волком. Но я не думаю, что мы так быстро вышли бы на его след, если бы вы не выманили его из укрытия. Крете и Энзель распирало от гордости. — Ну, хорошо. Чтобы предотвратить дальнейшие беды в лесу, абсолютно необходимо, чтобы Таинственное Лесничество могло продолжать свою тайную деятельность. И поэтому я должен сейчас попросить вас о вашей тайной помощи. Энзель считал своим чертовым долгом оказать Таинственному Лесничему любую поддержку. Он и Крете серьезно и понимающе кивнули. — Что я, собственно, хочу сказать, дети: вы меня и моих коллег никогда не видели. Я не спасал вас от Лиственного Волка. Вы ничего не знаете о Таинственных Лесничих. Мы никогда не встречались. Нет никаких медведей между листьями. Ясно? Энзель и Крете подняли руки для клятвы. Энзель на мгновение задумался, не рассказать ли что-нибудь о сокровищах. Он решил приберечь это для встречи с родителями. Или для мэра. — Хорошо, — сказал Таинственный Лесничий. — Мы вернем вас к вашим родителям.

Ага — становится все интереснее и интереснее! Значит, Таинственные Лесничие были чем-то вроде политической полиции Цветного Медвежьего Леса. Они постоянно находились в укрытии, маскировались листьями и ветками и стреляли в спину замонийцам. Как бы я ни приветствовал спасение Энзеля и Крете, я далек от одобрения существования тайной полиции в Цветном Медвежьем Лесу. Теперь нельзя и шагу ступить в лесу, не чувствуя себя под наблюдением! Это куст, или тайный полицейский? Это дерево или приспешник лесничества? Получу ли я стрелу между глаз, если случайно сойду с тропинки или сорву охраняемый цветок? Буду ли я арестован, если наступлю на медведя, замаскированного под лесную подстилку? И наконец: что это за типы, чье существование заключается в том, чтобы красться по лесу или притворяться муравейником? Вы бы доверили такому парню лук и стрелы и лицензию на убийство? И если то, что они делают, якобы настолько морально безупречно, почему они так боязливо стремятся скрыть это завесой секретности? Просто несколько вопросов на полях.

Таинственные Лесничие проводили Энзеля и Крете до видимости пансиона «Эльфийский Покой». По пути им приходилось перепрыгивать от куста к кусту, от корня дерева к корню дерева, прятаться за крапивой и рыться в листве. Энзель еще никогда не передвигался более интересным способом. Они вышли на гребень холма и увидели дымящуюся трубу лесного отеля. Главный Таинственный Лесничий пожал руки обоим фернхахским детям. — Вот ваш пансион. Наша миссия завершена. И всегда помните: меня не существует. Два и Три никогда не существовали. Таинственные Лесничие — порождение больного воображения. Энзель и Крете отсалютовали. Таинственные Лесничие гуськом двинулись за тонкую березу — и исчезли. Они снова стали частью леса. — Вы Энзель и Крете? — спросил строгий голос. Брат и сестра обернулись и увидели отряд из шести Цветных Медведей. Четверо из них несли мертвого Лиственного Волка за руки и за ноги. Он все еще был таким же неподвижным, как жертва лавины, но стрелы исчезли. — Мы нашли это в лесу. Вы имеете к этому какое-нибудь отношение? Крете покачала головой, а Энзель кивнул. Лесные Стражи направились к пансиону, Энзель и Крете, как два пленника, шли между двумя медведями, возглавлявшими отряд. Цветные Медведи сделали окаменевшие, угрюмые лица. Возможно, во время поисковой операции им самим пришлось заночевать во внутреннем круге леса и перенести те или иные лишения. На террасе пансиона «Эльфийский Покой» стояли мать и отец фон Хахен и осматривали опушку леса в бинокли. Когда они издалека узнали своих детей, они подбежали к ним. Произошла слезливая встреча. Не было сказано ни одного плохого слова, потому что в фернхахских кругах нет ни упреков, ни наказаний, только привязанность и прощение. — Теперь мы должны отвести их к мэру, — сказал главарь Лесных Стражей и выхватил детей из объятий родителей. — Следуйте за мной, дети.

Энзель и Крете сидели в большом обшитом дубом вестибюле мэрии. Было темно, лишь немногие солнечные лучи проникали сквозь жалюзи в комнату, наполненную массивной мебелью и глубокими тенями. Конституция Бауминга висела в золотой раме на стене, между двумя большими каучуковыми деревьями с отполированными листьями, стоявшими в дубовых кадках. Часы тикали на каминной полке, пахло средствами для ухода за деревом и табачным дымом. На столе лежало развлекательное чтиво: выпуск «Баумингского Лесного Друга» (заголовок: «Дети туристов пропали!»), брошюра о выращивании деревьев бонсай и роман о принце Хладнокровном графа Кланту цу Кайномаца: «Лес с тысячью руками». Но Энзель и Крете были слишком взволнованы, чтобы читать. Брат и сестра каждые десять секунд переглядывались и терли влажные ладони. Они не решались разговаривать. Энзель пытался успокоить себя тем, что сможет разыграть козырную карту сокровищ. Вдруг в комнате что-то зашевелилось, словно воздух ожил. Зашуршали листья. Дверь в кабинет мэра открылась сама собой, и Крете показалось, что она видела, как в кабинет промелькнуло что-то вроде зеленой шерсти и сухих листьев, но дверь снова захлопнулась. Приглушенный шепот из кабинета. Зычный смех. — Медведи между листьями, — пробормотала Крете с восхищением. — Тайное совещание, — добавил Энзель. Другая дверь открылась, вошли медведи разного окраса и направились в кабинет мэра, серьезно оглядывая Энзеля и Крете. Хлопанье дверей, шум голосов. Топот ног. Снова хлопанье дверей. Тишина. Запах воска для мебели. Наконец, Энзеля и Крете позвали внутрь, глубоким, внушающим трепет голосом. Мэр был теперь один. Посетители, должно быть, исчезли через потайную дверь, как заметил Энзель, несмотря на свое волнение, потому что, кроме входной двери, не было никаких видимых проходов. У мэра была ржаво-красная шерсть, он сидел за своим дубовым столом и смотрел в пустоту. Позади него висели нарисованные изображения популярных лесных грибов, а в двух цветочных горшках перед ним росли два приметных остроконечных экземпляра того вида растений, которые Крете уже видела в лесу. Мэр выглядел так, словно обдумывает важное политическое решение. Затем вдруг, Крете это отчетливо видела, маленькая слезинка выкатилась из его левого глаза и затерялась в его шерсти. Он встал, глубоко вздохнул и подошел к Энзелю и Крете.

II. Большой Лес

Всего одно слово, зато какое длинное и уродливое: ЛесноеПаучьеВедьмино-зелье. Ну что? Никто не помнит? На уроках истории пропустили тему «Сожжение Лесной Паучьей Ведьмы»? Ладно, тогда небольшой урок замонийской истории: когда Цветные медведи заселили Большой Лес, в его глубине они обнаружили останки погибшей Лесной Паучьей Ведьмы. Такое никак не годилось для основания новой общины, и они решили сжечь кости чудовища. Это было связано с некоторыми неудобствами, в особенности с адским зловонием. При сжигании паучье зелье, находившееся ещё в теле, высвободилось в форме тёмного дыма, вызвавшего у Цветных медведей сильнейшие галлюцинации. Многие из них, надышавшись горьким дымом, потом целыми днями бродили по лесу, другие не могли перестать танцевать или кудахтать и нуждались в интенсивной душевной опеке. Однако тяжёлый дым снова осел и лёг в виде чёрной гари на окружавшие лес растения, которые продолжали неприятно вонять. Там, где жирная копоть непосредственно соприкасалась с лесной почвой, она впитывалась в землю и оставляла после себя серую, высохшую траву. Чтобы не ставить под угрозу запланированную индустрию иностранного туризма, дело было публично представлено как триумф над Лесной Паучьей Ведьмой. Но Цветные медведи – народ общительный, у них лёгкий язык, особенно когда они пропустят стаканчик-другой Парового пива, и со временем поползли слухи о том, что при сожжении Лесной Паучьей Ведьмы допустили оплошности. В связи с этим возникла замонийская поговорка: «Лесная Паучья Ведьма оставила свой колпак». Эту поговорку обычно используют, когда хотят указать на то, что что-то оставило плохой вкус или запах, что скверные обстоятельства трудно или вовсе невозможно изменить, или что-то подобное. Но что известно немногим: Лесная Паучья Ведьма действительно оставила свой колпак, и не только в переносном смысле. Когда Цветные медведи попытались сжечь похожий на колпак головной панцирь чудовища, они обнаружили, что это невозможно. Он дымил и вонял, обугливался по краям, но не горел. Они поливали его керосином, они соорудили над ним костёр из пропитанных смолой деревянных балок, они раздували огонь мехами, но колпак оказался несокрушимым. Кроме того, при нагревании он производил только новые ядовитые испарения и чёрную гарь, поэтому они решили его просто закопать. Они закопали его как можно глубже и с тех пор обходили место сожжения Лесной Паучьей Ведьмы стороной. Именно колпак в основном и заставил Цветных медведей с такой тревогой отгородить Бауминг от остального леса и создать свою параноидальную систему безопасности. Лишь время от времени туда отправлялись несколько особо отважных Лесных Стражей, чтобы проверить, всё ли под контролем. Через несколько сезонов рядом с местом, где был закопан колпак, начали расти маленькие чёрные грибы. Они выглядели аппетитно, испускали неприятный, одуряющий запах и имели шляпку, отдалённо напоминавшую шляпку Лесной Паучьей Ведьмы. Они обладали свойством быстро распространяться, поэтому Цветные медведи дали им название "Грибы-Ведьмины-Колпаки" и пытались уничтожить их везде, где только находили. (Лишь один достойный сожаления Цветной медведь с золотым мехом по имени Борис Борис однажды попытался съесть такой гриб. Он считал, что любой гриб можно обезвредить основательным отвариванием, и приготовил себе роскошное рагу из Грибов-Ведьминых-Колпаков. В результате он лишился рассудка, перестал контролировать свои руки и время от времени приставал к туристам. Какое-то время его терпели как деревенского дурачка, потом он однажды бесследно исчез. Цветные медведи предположили, что он теперь бродит где-то по Замонии, чему в Бауминге в связи с ростом туризма были не совсем и не рады.) Стражи Огня на самом деле были заняты главным образом тем, что выискивали и уничтожали Грибы-Ведьмины-Колпаки. Они собирали их в свои вёдра и выбрасывали в Медвежью бухту в море. Так со временем Лесная Паучья Ведьма, её колпак и грибы были забыты за пределами Бауминга. Ах да, кстати, между прочим: тот или иной мелочный критик вроде Лаптантиделя Латудаса (да отсохнет его пишущая рука!) возможно, упрекнёт меня в том, что в сцене с Лиственным Волком я время от времени занимаю его точку зрения, что, поскольку речь идёт о галлюцинации, действительно представляет собой художественный риск. На это я отвечу следующее: везде, где в моих произведениях появляется представитель редкого вида живых существ, будь то Мрачногорский Червь, Горная Шляпница или Лиственный Волк, я не могу не перевоплотиться в это существо. Назовите это даром, назовите это проклятием – у меня просто нет выбора. Я следую зову природы, не слышимому для обычных замонийских форм существования, ведь в конечном счёте я и сам принадлежу к вымирающему редкому виду живых существ, к прямоходящим, разумным динозаврам. Какими бы чуждыми и угрожающими ни казались мне некоторые редкие существа, нас всё же связывает фамильярное родство, которое обязывает меня как поэта выражать их чувства.